「えもんかけって、何?」

最近ではあまり耳にしなくなったこの言葉、実は私たちの身近にある“ハンガー”と深いつながりがあります。

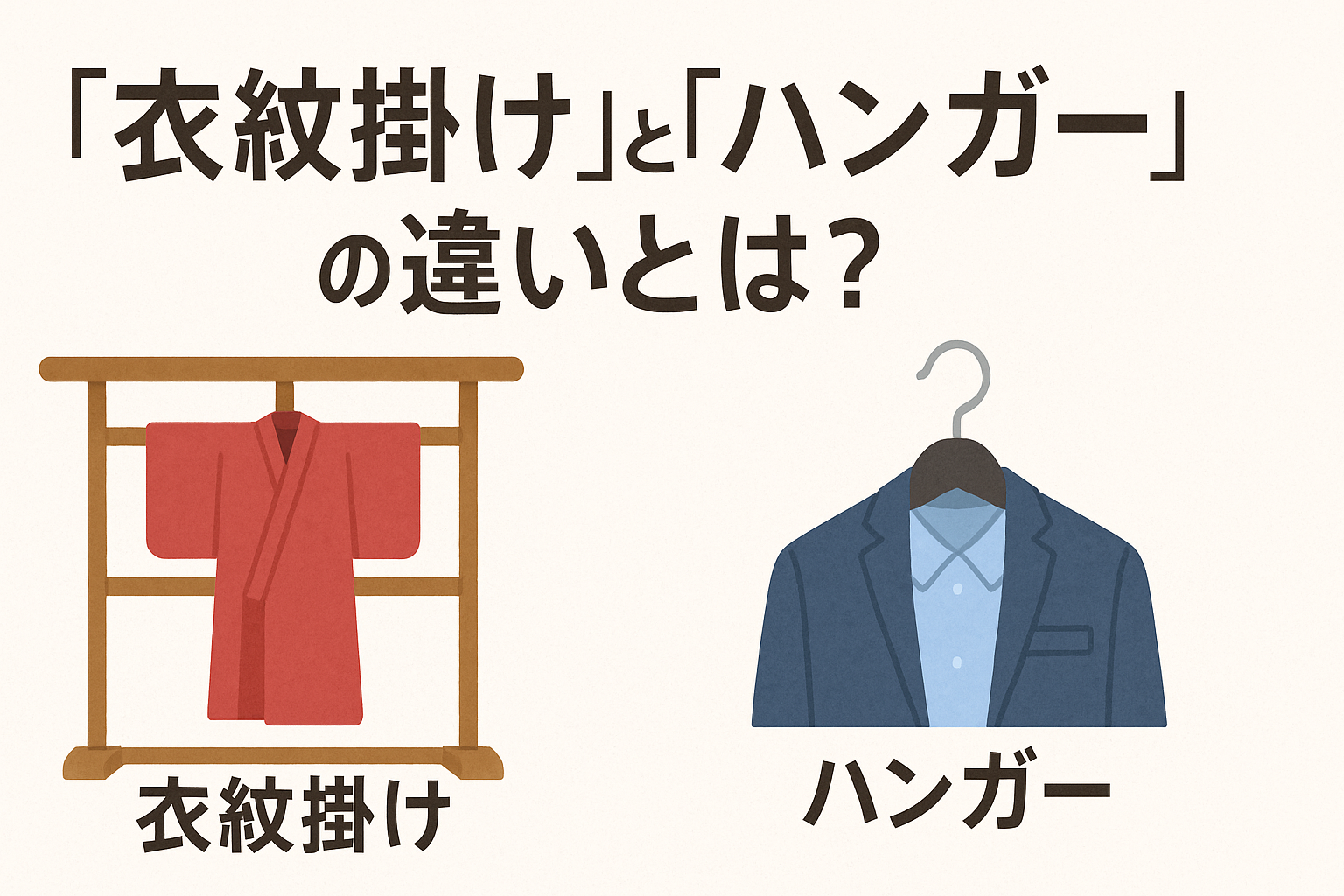

でも、衣紋掛けとハンガーって本当に同じもの? 違いがあるとしたら、それは何?

この記事では、「衣紋掛けって方言なの?」という素朴な疑問からスタートし、地域ごとの呼び方や文化的背景、使い分け方や最新の収納術まで、楽しく・分かりやすく解説します。

日本文化や言葉に興味がある方も、収納の工夫を探している方も、きっと読み終わる頃には「衣紋掛けって奥深い!」と思っていただけるはずです。

衣紋掛けとは?ハンガーとの違いや歴史を知ろう

衣紋掛けの意味と語源とは?

「衣紋掛け(えもんかけ)」とは、着物や洋服などの衣類を掛けて保管するための道具です。

特に日本の伝統的な衣類である和服に対して使用されることが多く、その形や素材には和の文化が色濃く反映されています。

語源の「衣紋(えもん)」は、「衣(ころも)」と「紋(もん)」が合わさった言葉で、「着物の襟元」や「衣服全体の姿」を表します。

「掛ける」はそのまま「吊るす」という意味ですので、「衣紋掛け」は“衣服を掛ける道具”という非常にシンプルな意味を持っています。

昔は家庭に和服を着る人が多くいたため、衣紋掛けは日常生活に欠かせない道具でした。

特に着物をしわにならず、美しい形を保ちながら保管するために、衣紋掛けは重要な役割を果たしていました。

一見するとただの“ハンガー”に思えるかもしれませんが、実は衣紋掛けには、単なる収納以上の文化的な意味が込められているのです。

ハンガーとの機能的な違い

現代では「ハンガー」が一般的に使われていますが、衣紋掛けとハンガーには明確な違いがあります。

まず、衣紋掛けは着物専用に設計されていることが多く、肩のラインや袖の形に合った作りになっているのが特徴です。

一方、ハンガーは洋服、特にシャツやジャケット、コートなどに適した形状です。

また、素材の違いも大きなポイントです。衣紋掛けには木製(特に桐や杉)や竹製のものが多く、湿気を吸収してくれるなど、着物の保存に適した素材が用いられます。

一方、ハンガーは金属製やプラスチック製が主流で、コスト面や大量生産に適しています。

さらに、衣紋掛けは収納家具として独立して使用されることも多く、折りたたみ式の台やスタンドとしての機能を持つものもあります。

ハンガーは基本的にクローゼットの中に吊るすことを前提としたものなので、この点でも使用シーンが異なります。

つまり、衣紋掛けは「和服文化とともに発展した収納道具」であり、ハンガーは「洋服文化に対応する実用品」と言えるでしょう。

衣紋掛けが使われていた時代背景

衣紋掛けが広く使われていたのは、主に明治時代から昭和中期にかけてです。

この時代はまだ和服が日常着として主流であり、特に女性は着物を着る機会が多かったため、衣紋掛けが家庭に常備されていました。

当時の日本の住宅事情にも影響があります。

押し入れや箪笥(たんす)に着物を畳んで収納するだけでなく、通気性や型崩れを防ぐために衣紋掛けが活用されました。

湿気の多い日本の気候において、木製の衣紋掛けが衣類を守る役割も果たしていたのです。

また、来客の前に着物を整えたり、脱いだ着物を一時的に掛けておいたりと、生活の中で様々な場面に登場していたのが衣紋掛けです。

とくに丁寧な所作が求められる日本の礼儀作法において、衣類を丁寧に扱う文化が衣紋掛けの存在価値を高めていました。

着物文化と衣紋掛けの密接な関係

衣紋掛けは、単なる道具以上に「着物文化の象徴」とも言えます。

着物は洋服とは違い、肩や袖の形状、襟の整え方など、独特の構造を持っています。そのため、着物の形を保つためには、それ専用の掛け具が必要不可欠でした。

例えば、着物の袖が左右に広がるように設計された横長の衣紋掛けは、しわを防ぎ、形を整えるための工夫がされています。

また、結婚式や成人式など、晴れ着を一時的に掛けておく際にも、衣紋掛けが使われます。

加えて、茶道・華道・日舞など、日本の伝統芸能の世界でも衣紋掛けは重宝されます。

美しい着物を美しく保つことは、相手への敬意や自身の身だしなみとして大切な要素とされているからです。

このように、衣紋掛けは日本人の“美意識”や“礼儀”と密接に結びついており、日本文化を支える道具のひとつだったのです。

現代ではなぜ「ハンガー」が主流になったのか?

現代では、「衣紋掛け」よりも「ハンガー」という言葉が圧倒的に一般的になっています。

その理由は、洋服文化の浸透と生活様式の変化にあります。

まず、戦後のアメリカ文化の影響や、洋服の大量生産・販売の普及により、和服の着用機会が大幅に減少しました。

これに伴って、和服専用の道具である衣紋掛けの必要性が薄れ、洋服に適したハンガーが一般家庭に普及していったのです。

さらに、住宅事情の変化も関係しています。

クローゼットが標準装備された住まいが増え、衣類を吊るして収納するスペースができたことで、ハンガーが利便性の高い道具として重宝されるようになりました。

また、コストや耐久性の面でも、金属やプラスチックで作られたハンガーの方が安価で入手しやすく、衣紋掛けのような木製・大型の道具は扱いにくいという印象を持たれるようになっていったのです。

つまり、衣紋掛けは日本の伝統と密接に関わっていた一方で、現代の効率重視・洋風化したライフスタイルの中では「非日常的」な道具になってしまったとも言えるでしょう。

地域で異なる「衣紋掛け」の呼び方と表記の違い

「えもんかけ」と呼ぶ地域一覧

「衣紋掛け(えもんかけ)」という言い方は、今でこそ全国的に通じる言葉になりつつありますが、実は地域によって使われ方や認知度に差があります。

特にこの「えもんかけ」という読み方そのものが、方言的に使われているケースもあるのです。

全国的に見ると、「えもんかけ」という表現を好んで使うのは関西地方・中部地方・中国地方の一部地域が中心です。

京都・大阪・奈良などの伝統文化が根強いエリアでは、いまでも「ハンガー」というより「えもんかけ」と言う方が通じやすい場合があります。

一方、関東以北では「ハンガー」と呼ぶのが主流で、若い世代では「えもんかけって何?」という反応も珍しくありません。

高齢者の間では「昔はそう言ってたね」と懐かしむ言葉でもあります。

また、地方の商店や古民家に行くと、いまだに「衣紋掛けあります」「和服専用えもんかけ」などの表示が見られることがあり、こうした看板からも地域文化の名残を感じることができます。

関西・関東で異なる使われ方

「関西では“えもんかけ”、関東では“ハンガー”」という区別は、実際に生活の中で感じられる地域差の一つです。

たとえば、関西の年配の方にとっては「えもんかけ」は日常語であり、「ハンガーって何?」という人もいるほど。

スーパーや100円ショップでも、「衣紋掛け」という表記が残っているケースがあります。

一方、関東圏では子ども時代から「ハンガー」という言葉が一般的であり、「衣紋掛け」という言葉は学校や家庭であまり使われません。

そのため、関東の人が関西に来て「えもんかけって何?」と戸惑うケースもあります。

このように、同じ日本国内でも、言葉の選び方や感覚が異なるのはとても面白いポイントです。

そしてこれは、衣類収納という日常の中での言語文化の違いが、実生活にどれだけ影響を与えているかを示す良い例でもあります。

北海道・九州など地方特有の言い方

北海道や東北、九州といった地方にも、衣紋掛けやハンガーに関する独自の呼び方があります。

例えば、北海道では「ハンガー」が一般的ですが、年配の人の中には「えもんかけ」を使う人も一定数います。

ただし、日常会話ではほとんど聞かれなくなってきているのが現状です。

九州では、地域によって「きものかけ」「かけもの」などの表現もあり、特に着物文化が色濃く残っている地域では、衣紋掛けに対するこだわりが強く見られます。

また、沖縄などでは独自の文化体系があるため、収納具も「着物ハンガー」というよりは、風通しの良い竹棚に置くスタイルなど、風土に合わせた保管方法が主流だったことも。

このように、「衣類を吊るす道具」と一言で言っても、その呼び方や使い方は地域性に大きく左右されるのです。

世代によっても変わる呼び方

言葉の違いは地域だけではなく、世代間でもはっきり分かれます。

例えば、60代以上の世代では「えもんかけ」という言葉が自然に口をついて出る一方で、10〜30代ではほぼ「ハンガー」が一般的です。

これは家庭内での呼び方や学校・テレビで接する機会が少なくなったことが影響しています。

また、若い世代では「衣紋掛け=古風・レトロ・聞いたことあるけど意味は知らない」というイメージを持っていることが多く、言葉としては知っていても、実際に使ったことがない人がほとんどです。

一方で、和装を習っている若い人や日本文化に興味を持つ学生などは、逆に衣紋掛けの正しい意味や使い方を知っていて、「伝統道具としての魅力」を再評価する動きも出てきています。

言葉は時代とともに変わりますが、その背景には必ず「生活様式の変化」があります。

衣紋掛けの言葉の変遷をたどることで、日本人の暮らしの移り変わりを感じることができます。

地域差による面白いエピソード

最後に、衣紋掛けにまつわる地域差あるあるネタを少しご紹介します。

-

転勤で関西に来た関東の人が「えもんかけ取って」と言われて戸惑った話

-

古道具屋で「衣紋掛け」を見て「これハンガーじゃないの?」と驚いた話

-

家族の中で呼び方が世代ごとに違っていて混乱する話

-

観光地の宿で「衣紋掛けご利用ください」と書かれていて懐かしさを感じた話

こうした小さなエピソードの中に、言葉や文化の違いが生きています。

「方言としての衣紋掛け」は、ただの言い換えではなく、日本人の心や地域性が込められた特別な言葉と言えるのです。

形・素材・デザインから見る衣紋掛けとハンガーの違い

昔ながらの衣紋掛けの形状と素材

昔ながらの衣紋掛けは、和服を美しく保つための工夫が凝らされた構造をしています。

主に木製のものが使われており、特に桐(きり)や杉(すぎ)といった軽くて湿気に強い素材が好まれていました。

形状としては、横に長く広がった形で、着物の肩幅や袖の広がりを考慮した設計になっています。

着物の裾が垂れ下がらないように、やや高めに設置されることもあり、スタンド式のものや壁掛け式のものまで多彩です。

また、衣紋掛けは折りたたみ式や据え置き型のスタンド式など、家庭の事情に合わせて作られていました。

特に高級な桐材で作られた衣紋掛けは、見た目にも美しく、和室のインテリアとしての役割も果たしていました。

こうした形や素材は、単なる機能性だけでなく、「着物を大切に扱う」という文化的な価値観も反映されています。

地域別で異なるデザインの衣紋掛け

実は衣紋掛けには地域ごとのデザインの違いも存在します。

たとえば、関西地方では着物文化が根強いため、より装飾的で高級感のある衣紋掛けが作られていました。

彫刻が施された木製の衣紋掛けや、漆を塗ったものも見られます。

一方で、東北や北海道などでは実用性が重視される傾向があり、比較的シンプルで堅牢な作りが多いです。

素材としては寒冷地に適したヒノキやブナなどが使われることもありました。

また、地方の家具職人によってオリジナルの形が作られていたケースもあり、同じ「衣紋掛け」でもその土地ならではの特色が見て取れます。

こうしたローカルデザインは今やアンティーク家具としても人気があり、骨董市などで探す楽しみもあります。

家具としての「衣紋掛け」の価値とは

衣紋掛けは、ただの道具としてだけでなく、家具の一部として重要な存在でした。

昔の日本家屋では、和室の一角に衣紋掛けが置かれており、それが「部屋の格」を表すこともありました。

特に来客用の部屋には、整えた着物を美しく掛けておき、見せる収納として機能させることもありました。

これにより、「この家は着物を大切にしている」「礼儀を重んじている」という印象を与えることができたのです。

現在でも、高級旅館や茶室、着物専門店などでは、衣紋掛けが和のインテリアとして活躍しています。

デザイン性が高く、素材も上質なものが多いため、和風インテリアとしての価値が見直されてきています。

現代のハンガー素材とデザインの変化

現代のハンガーは、機能性・省スペース・コストが重視されています。

最も一般的なのはプラスチック製やスチール製のハンガーで、軽くて安価、そして大量生産に向いています。

また、滑り止め加工が施されたもの、回転式フックがついたもの、多機能タイプ(ボトム用・スーツ用・ネクタイ掛け付き)など、非常にバリエーション豊かです。

最近では、エコ意識の高まりから木製ハンガーや紙製ハンガーも人気が出てきており、ナチュラルなデザインを好む若い世代を中心に支持されています。

見た目にもこだわった北欧デザインやミニマルデザインのハンガーも登場しており、収納グッズというよりはライフスタイル雑貨としての地位を確立しつつあります。

衣紋掛けがインテリアとして見直されている理由

近年、衣紋掛けがインテリアアイテムとして再評価されています。

その背景には、「和の暮らし」や「ミニマリズム」「サステナブル生活」への関心の高まりがあります。

特に、和室や畳の部屋を活かしたライフスタイルを提案するインスタグラマーやYouTuberの影響もあり、衣紋掛けは“懐かしくて新しいアイテム”として人気が再燃しています。

-

和風インテリアに調和するデザイン

-

シンプルで省スペース

-

木製の温もりが感じられる

-

着物や和小物を飾るディスプレイとして最適

こうした魅力により、着物を着ない人でも衣紋掛けを使いたいというニーズが増えており、「見せる収納」としての価値が見直されているのです。

収納術・使い分けのコツ:衣紋掛けvsハンガー

着物を美しく保つ衣紋掛けの使い方

着物を正しく収納するには、衣紋掛けの使い方を理解することが大切です。

まず、着物は畳んで収納することが基本ですが、着用後すぐに畳むと湿気や汗が残り、カビや変色の原因になります。

そこで、一時的に衣紋掛けに掛けて風通しを良くするのが正しい手順です。

衣紋掛けは、肩の形に沿って設計されているため、着物を型崩れさせずに掛けられるのが特長です。

裾が床につかないように設置することで、全体のシルエットを保ったまま乾燥させることができます。

また、帯や襦袢などの小物も一緒に掛けられるタイプの衣紋掛けもあり、着付け後の整理にも役立ちます。

特に高価な着物や絹製の着物は湿気や折り目に弱いため、衣紋掛けによる保管が推奨されます。

最後に、直射日光を避け、風通しの良い場所に設置することがポイントです。

これにより、着物の寿命を延ばし、常に美しい状態を保つことができます。

洋服収納におすすめのハンガーの種類

洋服を効率よく収納するためには、服の種類に応じたハンガー選びが重要です。

以下の表に代表的なハンガーの種類と用途をまとめました。

| ハンガーの種類 | 特徴・用途 |

|---|---|

| プラスチックハンガー | 軽くて安価。Tシャツやニットなど軽い衣類に最適 |

| 木製ハンガー | 型崩れを防ぎ、高級感がある。ジャケットやコートに適する |

| スリムハンガー | 薄型で省スペース。クローゼットをスッキリ使いたい人向け |

| ボトムハンガー | スカートやパンツを挟んで掛けるタイプ |

| 多機能ハンガー | ネクタイ・ベルト・スカーフなどをまとめて収納できる |

| 滑り止め付きハンガー | シルクやツルツルした素材の衣類に最適 |

このように、衣類に合わせたハンガーを使うことで、シワや型崩れを防ぎ、収納効率もアップします。

素材や用途別に最適な収納道具を選ぼう

衣紋掛けやハンガーの選び方は、素材・用途・収納場所の広さによって変わります。

素材別のメリット・デメリット:

| 素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 木製 | 型崩れ防止・高級感・湿気対策 | 重い・価格が高い |

| プラスチック | 軽い・安価・カラーバリエーション豊富 | 耐久性にやや劣る |

| 金属 | スタイリッシュ・耐久性が高い | 衣類によっては跡がつくことも |

| 布製 | 柔らかく滑りにくい・型崩れしにくい | 型が固定されず頼りないことがある |

収納場所が限られている場合は、省スペース設計のハンガーや、折りたたみ式の衣紋掛けを選ぶのが効果的です。

着物を頻繁に着る人であれば、しっかりとした木製の衣紋掛けを常設しておくのが理想的です。

ハンガー収納の工夫でクローゼットを快適に

ハンガー収納を工夫することで、クローゼットの見た目が美しくなり、衣類の管理も楽になります。

おすすめの収納術:

-

同じ種類のハンガーで統一する

見た目が揃い、スペースの無駄がなくなる。 -

アイテムごとに並び替える

季節・ジャンル別に配置して探しやすくする。 -

縦に収納できるハンガーを活用

複数枚掛けられるタイプで省スペース化。 -

使用頻度で配置を決める

よく使う服は手前、季節外は奥に配置。

また、ハンガーの色を統一したり、スカーフやネクタイなどの小物は専用のハンガーでまとめておくと、管理しやすくなります。

これらの工夫により、“しまう”から“見せる収納”へと進化させることも可能です。

衣紋掛けやハンガーを長持ちさせるコツ

最後に、道具自体のメンテナンスも忘れてはいけません。

以下のような点に注意することで、衣紋掛けやハンガーを長持ちさせることができます。

-

湿気を避ける

特に木製の場合はカビの原因になるため、湿気の多い場所に放置しない。 -

定期的に乾拭きする

ほこりや汚れが溜まりやすいので、柔らかい布で拭く。 -

衣類の重さに注意する

重いコートやスーツを長期間掛けると形が歪む原因に。 -

使用しないときは収納する

季節外の衣紋掛けは畳んで押し入れへ。

特に衣紋掛けは、見た目が美しく機能性も高いため、大切に使えば何十年も使える道具です。

祖母や母から受け継がれて使われている衣紋掛けも珍しくありません。

言葉と道具で見る日本文化の深さ

衣紋掛けという言葉に見る地域文化の違い

「衣紋掛け(えもんかけ)」という言葉は、単なる生活用語でありながら、地域ごとの文化や歴史を反映した興味深い表現です。

先に述べたように、関西では一般的である一方、関東や若年層では「ハンガー」が主流。これは、言葉の背景にある文化の違いを示しています。

たとえば、関西は古くから着物文化が発展した地域であり、生活の中に和装が自然に取り込まれていました。

そのため、着物を掛ける「衣紋掛け」という道具の名前も、日常的に使われていたのです。

逆に関東では、明治以降の近代化とともに洋服文化が浸透し、「ハンガー」という言葉が定着しました。

言葉の使われ方一つをとっても、その土地の生活様式や歴史が透けて見えるのです。

このように、たった一つの言葉が持つ文化的背景を掘り下げることで、その地域に根付く生活感や価値観までもが浮かび上がってきます。

和装とともに歩んできた収納道具の歴史

衣紋掛けのルーツは、古くは平安時代や江戸時代にまでさかのぼることができます。

当時の貴族や武士は、礼装としての着物を大切に扱い、そのための道具もまた丁寧に作られていました。

特に江戸時代の上流階級では、衣類の保管・展示に対して高い美意識を持っており、漆塗りや細工の施された高級な衣紋掛けが使われていた記録も残っています。

明治時代に入ると一般家庭でも衣紋掛けが使われ始め、昭和初期にはどの家にも一つはある定番アイテムとなりました。

着物は日常着であり、洗濯やアイロンを頻繁に行うことが難しかったため、衣紋掛けで形を保ちつつ風を通すことが最良のケア方法だったのです。

現代ではその役割を終えたかのように思われがちですが、実際には茶道、日舞、和装業界などで今も現役の道具として使われており、日本独自の収納文化の象徴と言える存在です。

衣紋掛けという方言が残る理由

言葉は時代と共に変化していくものですが、「衣紋掛け」はその中でも珍しく、一部の地域や業界で“残り続けている”方言的表現です。

その理由としては以下の3つが挙げられます。

-

和装文化が根強く残る地域での実用性

-

生活様式の変化に影響されにくい用途

-

音の響きや語感の美しさが好まれている

特に1番目の理由が大きく、京都や金沢のような和文化が強く残る地域では、衣紋掛けは「単なる道具」ではなく「文化の一部」として受け継がれています。

また、「えもんかけ」という柔らかい語感が、どこか懐かしさや日本的な美しさを感じさせ、愛着を持って使い続けている人も多いのです。

このように、言葉が残る背景には、その土地の生活文化や美意識、そして言葉自体が持つ魅力があります。

日本独自の収納美学と暮らし

衣紋掛けをはじめとした日本の収納道具には、「見えないところまで丁寧に」という日本人特有の収納美学が根付いています。

たとえば、箪笥(たんす)や押し入れ、桐箱など、どれも「湿気を避ける」「形を崩さない」「見た目も美しく保つ」ことを大切にしています。

これに対して欧米では、クローゼットや衣類棚を活用するスタイルが主流で、収納そのものよりも利便性が重視されます。

衣紋掛けはその中でも、空間を使って衣類を“立体的に保管する”ための工夫であり、着物というデリケートな衣類を守るための知恵の結晶です。

さらに、着物を掛けることで部屋に彩りや格式が加わるため、衣紋掛けは道具であると同時に、空間演出の一部とも言えるのです。

言葉と道具から考える生活の多様性

衣紋掛けのような道具や言葉を通して私たちが学べるのは、生活様式や価値観の多様性です。

都会では効率やコストを重視したハンガー収納が当たり前かもしれませんが、地方や伝統文化の中では、見た目の美しさや道具そのものへの敬意が今も生きています。

たとえば、「片付ける」ではなく「しまう」という日本語の表現にも、丁寧さや慎重さがにじみ出ています。

衣紋掛けも、ただ“掛ける”のではなく、“整えて美しく保つ”ための道具です。

このように、道具と言葉は私たちの暮らしを形作る基本的な要素であり、それぞれの背景には人々の暮らしへの想いや価値観が込められているのです。

知ってると話したくなる!衣紋掛け・ハンガーの豆知識10選

ハンガーの発明者と歴史

「ハンガー」という言葉は今や世界共通語のように使われていますが、その始まりは19世紀のアメリカにさかのぼります。

最初にハンガーを発明した人物は諸説ありますが、1903年にアメリカ人のアルバート・J・パークハウスが発明したという説が有力です。

彼は職場で帽子を掛ける場所がなかったため、針金を折り曲げて即席のハンガーを作ったのが始まりでした。

このアイデアがヒントとなり、後に衣類用ハンガーとして発展していきました。

その後、木製、プラスチック製、布巻きタイプなど、素材と形が多様化。

世界中の家庭や店舗で使われるようになり、今では生活必需品の一つとして欠かせない存在となっています。

衣紋掛けは英語で何て言う?

「衣紋掛け」という言葉を英語で表すのは少し難しいです。

なぜなら、着物という文化に特化した道具なので、英語にはぴったり当てはまる単語がないからです。

最も近い表現は “kimono hanger”(着物用ハンガー) です。

その他には、”traditional Japanese clothes rack”(日本の伝統的な衣類掛け)と表現されることもあります。

海外の着物愛好家の間では、“emon-kake”という日本語そのものが通じることもあるため、日本文化として独自に受け入れられているケースも増えています。

世界各国で使われている衣類掛け事情

衣類を収納・保管する道具はどの国にもありますが、文化や気候によって使い方や形が異なります。

-

アメリカ・カナダ: クローゼット文化が強く、厚手の木製ハンガーが主流

-

ヨーロッパ: アート性の高い金属製や木製ハンガーが人気

-

中国・韓国: プラスチック製が一般的だが、和服文化の影響で着物用ハンガーも使用される

-

インド: 布の巻物やサリー専用のハンガーなどが存在

世界を見ても、日本の衣紋掛けのように“見せる収納”かつ“文化を守る道具”という役割を持つアイテムは非常に珍しい存在です。

着物専門のハンガーってどんなもの?

現代でも着物を着る人向けに、着物専用のハンガーが販売されています。

これらは、衣紋掛けの機能性を現代的に進化させた道具です。

主な特徴は以下の通りです。

-

肩幅が広めで着物の形を崩さない設計

-

伸縮式で裾が地面に付かないよう調整可能

-

帯や長襦袢も一緒に掛けられるバー付き

-

桐や天然木を使用し、防湿効果がある

-

折りたたみ可能で持ち運びに便利

特に舞台衣装や式典用の高級着物を扱う人たちにとっては、こうした専用ハンガーが欠かせません。

「伝統+現代技術」の融合アイテムとして、海外からも注目されています。

プラスチック製品が普及するまでの収納道具

今でこそハンガーといえばプラスチック製が当たり前ですが、昭和30年代頃までは木製や金属製が主流でした。

プラスチック製品が広く普及し始めたのは、昭和40年代以降です。

それまでの収納道具は、木製の衣紋掛けや金属製の簡易ハンガーが主力で、どちらも高価なものでした。

そのため、昔の家庭では「衣紋掛けを大切に使い続ける」という意識が強く、一つの道具を数十年使い続けることも珍しくありませんでした。

プラスチックの登場は、収納スタイルを大きく変える契機となり、軽量・安価・大量生産という点で庶民の暮らしを一気に合理化させました。

衣紋掛けは、その変化の中で「伝統」として残る存在となり、今では懐かしさや日本的美意識の象徴とも言えるアイテムとなっています。

古い衣紋掛けを再利用!アイデアとリメイク術

木製衣紋掛けのリメイク術

古くなった木製の衣紋掛けは、ただ捨てるのではなくリメイクして再活用することが可能です。

特に桐や杉といった上質な素材で作られている場合、木の風合いや軽さを活かしたアイデアが多数あります。

代表的なリメイク例としては、

-

タオル掛けやキッチン用ハンガーとして再利用

-

小物やアクセサリーを吊るす収納ラックに変身

-

壁に取り付けてディスプレイ棚として使用

ペイントやワックスを使って、アンティーク調に仕上げると、和洋折衷のインテリアとしても楽しめます。

無印良品やIKEAの収納アイテムと組み合わせると、現代的な空間にもぴったりです。

DIYが得意な方であれば、分解して新しい形の家具に組み替えるという方法もあります。

衣紋掛けは元々がシンプルな構造なので、加工しやすく扱いやすい木材としても優秀です。

和風インテリアとして活用する方法

古い衣紋掛けをそのままインテリアとして使うという方法もあります。

たとえば、以下のような使い方が人気です。

-

和室の角に設置して和風の空間演出に

-

着物や浴衣を掛けて“見せる収納”として活用

-

季節のしつらえとして掛け軸や和風タペストリーを掛ける

衣紋掛けのシンプルで美しいデザインは、現代の「余白を楽しむ」インテリアと相性が良く、生活の中に静けさと落ち着きを与えてくれます。

また、畳のある部屋や障子のある空間に自然に馴染むため、リフォームや和モダンの部屋づくりの一部として取り入れられることも増えています。

壁掛け収納に変身させるアイデア

衣紋掛けはその形状を活かせば、壁掛け収納として再利用することもできます。

たとえば、以下のようなカスタマイズが可能です。

-

横棒部分を活かして「スカーフやストール掛け」に

-

棒にS字フックをかけて「帽子・バッグ収納」に

-

ハンガーの代わりに「壁面コート掛け」として活用

特にスペースの限られた部屋では、壁を有効活用することで収納力が一気にアップします。

ナチュラル系や和テイストの部屋には、木製の衣紋掛けが非常によく合います。

取り付ける際は、壁に固定する金具や突っ張り棒などをうまく使うと安全かつ簡単です。

ちょっとした工夫で、おしゃれで機能的な収納スペースが完成します。

小物掛け・帽子掛けとしての再活用

衣紋掛けの横棒部分は、帽子やバッグ、小物などを掛けるのにもちょうどよい高さと長さです。

特に玄関や廊下に置けば、おしゃれで実用的な小物掛けとして活躍します。

たとえば

-

季節の帽子を飾りながら保管

-

トートバッグやショルダーバッグの定位置に

-

お出かけセット(エコバッグ・マスク・鍵など)の整理場所に

衣紋掛けはその構造上、スペースを取らずスリムに設置できるため、狭いスペースの整理整頓にもぴったり。

しかも、木の風合いがあるので、収納に「味わい」が加わるのが魅力です。

着物ハンガーを収納家具に応用

着物用の衣紋掛けやハンガーは、アイデア次第でちょっとした家具として再利用することも可能です。たとえば、

-

パーテーションとして使う(布や暖簾を掛ける)

-

簡易な「ハンガーラック」として玄関に設置

-

観葉植物を吊るすディスプレイ台にする

特にDIY愛好家には、衣紋掛けをベースにしたカスタム家具は非常に人気があり、「アップサイクル家具」として注目されています。

これまでの役割を終えた衣紋掛けが、新しい形で生活を支えてくれるのは、サステナブルで心温まる発想ですね。

失敗しない!衣紋掛けとハンガーの選び方ガイド

着物用と洋服用、それぞれの最適な形

衣紋掛けとハンガーは、衣類の種類に合わせて選ぶことが重要です。

用途に合わないハンガーを使うと、型崩れやシワの原因になり、大切な衣類を傷めてしまいます。

【着物用に適した衣紋掛けの特徴】

-

肩幅が広く、着物の形をきれいに保つ

-

木製で湿気に強い(桐や杉が理想)

-

袖が自然に垂れるよう、横長に設計されている

-

着用後の「一時干し」に最適

【洋服用に適したハンガーの特徴】

-

シャツ用:厚みがなく、肩のラインを保つ形状

-

スーツ用:肩部分に厚みがあり、型崩れを防ぐ

-

ワンピース・ジャケット用:滑り止め付きでズレにくい

-

パンツ用:クリップ付きや折り畳み式のバーがあるタイプ

このように、衣類の種類に応じて専用の形状を選ぶことが収納のコツ。

特に着物はデリケートな素材が多いため、衣紋掛けを使うことで長持ちさせることができます。

ハンガーの幅や厚みによる違い

ハンガー選びで意外と見落としがちなのが、幅と厚みの違いです。

これによって収納力や衣類の保管状態が大きく左右されます。

【幅の違い】

-

成人男性用:42〜45cm

-

成人女性用:38〜42cm

-

子供用:30cm以下

幅が合っていないと、肩に不自然な折れ目がついたり、ズレ落ちやすくなったりする原因になります。

【厚みの違い】

-

スリムタイプ(1cm以下):省スペース重視、軽衣類向け

-

標準タイプ(1〜2cm):Tシャツ・カーディガンなどに最適

-

ワイドタイプ(3cm以上):スーツ・コートなど重衣類向け

クローゼットの収納力を考えるなら、よく使う衣類はスリム型で揃え、型崩れしやすい服はワイドタイプを使い分けると理想的です。

高級素材(桐・杉など)のメリット・デメリット

衣紋掛けやハンガーに使われる素材にはさまざまな種類がありますが、天然木材の高級素材は一長一短あります。

| 素材 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 桐 | 湿気に強く、防虫効果がある。軽くて扱いやすい | 傷がつきやすく、価格が高め |

| 杉 | 木目が美しく、香りも良い | 乾燥に弱く、ひび割れしやすい |

| ブナ | 丈夫で加工しやすい。洋風デザインに適する | 少し重めで高価 |

| 竹 | 軽くてしなやか。和風の雰囲気に合う | 湿気で変形しやすい場合あり |

高級素材を選ぶ際は、使用頻度や保管環境(湿気・日光)を考慮しましょう。

着物用にはやはり桐製の衣紋掛けが人気で、防湿・防虫の効果も期待できます。

子供用・旅行用などのバリエーション

意外と知られていないのが、衣紋掛け・ハンガーにも「子供用」「旅行用」などのバリエーションがあるということです。

-

【子供用】:肩幅が狭く、軽量設計。幼児用は滑り止め付きが便利

-

【旅行用】:折りたたみ式や伸縮式で、持ち運びが簡単

-

【アウトドア用】:防水・防カビ仕様でキャンプやスポーツに最適

また、赤ちゃん用の可愛らしいハンガーや、キャラクター付きの子ども用ハンガーもあり、衣類収納を楽しく演出することができます。

旅行や出張が多い方には、コンパクトに折りたためる軽量ハンガーがおすすめです。バッグの中でもかさばらず、出先でも服を美しく保てます。

ニトリ・無印・Amazonで買えるおすすめ商品

最後に、実際に手に入れやすいおすすめのハンガー・衣紋掛け商品をご紹介します。

| 店舗・ブランド | 商品名 | 特徴 |

|---|---|---|

| ニトリ | すべりにくいハンガー10本セット | 安価で高品質、省スペース設計 |

| 無印良品 | 木製衣類用ハンガー | シンプルでおしゃれ、木の香りが魅力 |

| Amazon | 着物用ハンガー(伸縮式) | 帯・襦袢も掛けられる、レビュー高評価 |

| カインズ | スーツ用ハンガーセット | 厚手の肩サポート付き、ビジネスマン向け |

| 和風雑貨専門店 | 桐製衣紋掛け(スタンド式) | 高級感あり、和室にぴったりのインテリア性 |

これらの商品は、使いやすさ・価格・デザインのバランスが良く、初心者から上級者まで満足できるアイテムばかりです。

スマート収納時代に衣紋掛けはどう変わる?

クローゼットのスマート化とIoT

現代の住宅事情において、収納は「単なる片付け」からスマートに管理する時代へと進化しています。

スマート収納とは、IoT(モノのインターネット)技術を活用し、家電や収納道具をアプリなどで一括管理できるシステムのこと。

例えば、以下のような事例があります。

-

スマートハンガーで衣類の重さや湿度を感知し、アプリで通知

-

RFIDタグでどの服を最後に着たかを記録・管理

-

AIが季節や天気に応じて「今日はこの服がおすすめ」と提案

こうした流れの中で、衣紋掛けのような伝統的な収納具も「スマート化」の波に乗る可能性があります。

たとえば、着物の保管状況を記録するアプリや、湿度・防虫管理と連動したスタンド型衣紋掛けなどが今後登場するかもしれません。

デジタル管理するハンガーの登場

海外ではすでに、センサー付きのハンガーが製品化されています。

これにより、衣類の着用回数・洗濯回数・保管期間などをデジタルで管理できるようになります。

具体的な機能例。

-

スマートフォンアプリと連動して「着た服・着てない服」を可視化

-

着すぎて劣化している衣類を通知

-

洗濯のしすぎで素材が傷むのを防止

このようなハンガーは、ファッション管理だけでなく、クローゼットの見える化・衣類のライフサイクルの最適化を実現します。

衣紋掛けにこうした技術が加われば、高価な着物の劣化を防ぐプロフェッショナルツールとして、新たな価値を持つことになるでしょう。

収納アプリとの連携

現代の収納トレンドでは、スマホアプリとの連携がキーポイントになっています。

収納アプリでは、服の種類・カラー・着用頻度などを管理するだけでなく、以下のような機能も備えています。

-

着回し提案機能(AIコーディネート)

-

服の購入履歴の記録・レビュー管理

-

断捨離や整理整頓のリマインダー機能

着物を中心とした生活をしている人の中でも、こうしたアプリを使って着物や帯の管理を行う人が増加中。

さらに衣紋掛けとアプリを連動させることで、「収納道具が情報発信する時代」が来るかもしれません。

サステナブル収納のトレンド

衣紋掛けが今後注目される理由のひとつに、「サステナブル(持続可能)な収納」の考え方があります。

使い捨てのプラスチック製品を減らし、長く使える・再利用できる道具を選ぶ暮らしが評価され始めています。

衣紋掛けは、

-

木製で自然素材が多い

-

長く使っても劣化しにくい

-

廃棄しても環境負荷が少ない

といった点で、環境にやさしい収納道具です。

また、「祖母の代から使っている衣紋掛け」など、家族の思い出が詰まった道具としての価値もあり、使い捨てではない“暮らしの継承”にも貢献しています。

衣紋掛けの「文化的保存」の価値とは?

近年では、衣紋掛けを単なる実用品ではなく、伝統工芸品として保存しようという動きも出てきています。

とくに職人による手作業で作られたものは、以下のような価値があります。

-

木材の選定から加工まで、高度な技術と感性が求められる

-

日本建築・家具との調和が美しい

-

和文化を次世代に伝えるツールとしての役割がある

美術館や民芸品展示などで、昔の衣紋掛けが展示されることもあり、文化的価値はますます高まっています。

今後は「収納道具」ではなく「文化資産」としての側面も強まっていくでしょう。

まとめ

衣紋掛けという言葉や道具は、一見すると単なる「古いハンガーの呼び方」と思われがちですが、その奥には日本独自の衣類文化や言葉の多様性、そして生活に根付いた美意識が隠されています。

着物を丁寧に扱うために生まれた衣紋掛けは、ハンガーが主流となった現代でも、その機能性や美しさから再評価され始めています。

さらに、地域によって異なる呼び方や素材の違い、リメイクやDIYによる活用、スマート収納との融合など、多様な角度から見ても非常に魅力的な存在です。

また、「えもんかけ」という響きには、どこか懐かしさと温かさを感じる日本語らしい柔らかさがあり、言葉そのものが文化の一部であることを改めて教えてくれます。

古くて新しい、そして未来にもつながる道具「衣紋掛け」。

この記事を通じて、あなたの暮らしにも少しだけ「和の心」が届けば幸いです。