「高さ5cmのケース」「5cm幅の小物」など、日常生活でよく見かけるけれど、実際にどれくらいの大きさなのかイメージが難しい“5cm”。

数字はわかっても、具体的な大きさとなると意外とわからないものですよね。

この記事では、文房具や日用品、身体の一部など、誰でも一度は見たり触ったことのある物を使って、5cmのサイズ感をわかりやすく解説します。

「この長さってあれくらい!」とすぐにわかるようになる内容をたっぷりお届けしますので、ぜひ最後までチェックしてみてください!

5cmはどのくらいの長さ?まずは基本からチェック

センチメートル(cm)とは?

センチメートル(cm)は、長さを表す単位の一つで、メートル法の中でよく使われる単位です。

1cmは10mm(ミリメートル)、100cmは1m(メートル)になります。

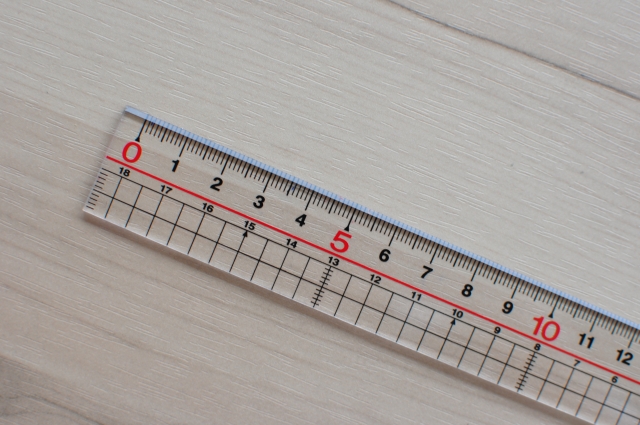

たとえば、小学校で使うような定規を見ると、1cmごとに数字が書かれていて、5cmはその5目盛り分です。

とても身近で、日常生活の中で物の大きさを測るのに一番よく使われる単位ですね。

日本では身長、家具のサイズ、靴の長さなど、ほとんどのサイズ表記がセンチメートルでされています。

だからこそ、「5cmってどれくらい?」と感覚でわかることはとても大切。数字だけではピンとこないかもしれませんが、実はけっこういろんなものと同じくらいなんですよ。

このあと紹介していく例を知ることで、「5cm?あ、あれくらいね!」とすぐイメージできるようになります。

5cmを数字でイメージするには?

「5cm=50mm」とも言い換えられるように、5cmは数字だけで見るとそれほど大きくない長さです。

実際にメジャーや定規で測ってみると、思ったより短く感じる人もいるかもしれません。

とはいえ、5cmあると意外と存在感があります。たとえば髪の毛が5cm伸びたら結構変化がわかりますし、段ボールの高さが5cm違うだけでも収納力はぐっと変わります。

数字でイメージするコツは、普段よく見る物のサイズと比べてみること。具体例があると、数字の感覚がどんどん掴みやすくなります。

5cmを数字で理解することは、買い物や工作、暮らしの中で非常に役立つ感覚の一つです。

小学生の定規で測れる長さ

小学校で使う定規の多くは15cmや30cmが一般的。

その定規で5cmを測ると、ちょうど目盛りの5つ分で確認できます。

これを目で見て覚えておくと、「あ、だいたいこれくらい」と指で示すのも上手になります。

定規がないときは、家にあるスマホやカードを使っても代用できますが、やっぱり定規で測るのが一番正確です。

小学生の頃に5cmの長さをしっかり覚えると、将来何かを測るときの基準として役立ちます。

また、100円ショップや文房具屋さんで売っているコンパクトな折りたたみ定規なども、持ち歩くと便利ですよ。

メートルとの関係も知っておこう

メートル(m)は、センチメートルの元になる単位です。

1mは100cm、つまり5cmは1mの20分の1ということになります。「え、そんなに小さいの?」と思うかもしれませんが、これが感覚のズレにつながる原因の一つです。

5cmという長さは、メートルで表すと「0.05m」。

日常でメートルを使うことはあまりないかもしれませんが、建築やスポーツの世界ではメートル表記が主流。

たとえば走り幅跳びで5cm記録が伸びたら、それは大きな進歩です。

このように、メートルとの関係を知ると、「5cm」という長さの価値が場面によって変わることもわかってきます。

ミリメートル換算で見るとどうなる?

5cmは、ミリメートルに直すと「50mm(ミリメートル)」です。

ミリメートルはより細かい単位なので、より精密な長さの測定に使われます。たとえば、ネジの長さや板の厚さ、スマホの厚みなどを表すときにはミリ単位での表記が使われます。

「50mm」と聞くと少し大きく感じますが、単位が変わっただけで長さはもちろん同じです。数字の印象だけで錯覚してしまうこともあるので、センチとミリの変換は自然にできるようになると便利です。

簡単な覚え方としては、「1cm=10mm」と頭に入れておくこと。

それをもとに、「5cm=50mm」と自然に変換できるようになると、日常の中で細かなサイズ確認がとてもスムーズになります。

5cmと同じくらいの身近なもの【日用品編】

四角い消しゴム(定番サイズ)

文房具売り場でよく見かける、四角い白い消しゴム。

あれの長さは、だいたい5cm前後です。

たとえば「MONO消しゴム(大)」などは幅が約5cmなので、手に取ったときの感覚がそのまま「5cmってこれくらいか」とわかりやすい目安になります。

特に学生のころは毎日のように使っていた消しゴムなので、多くの人にとってなじみがあり、サイズ感の記憶にも残っているでしょう。

実際に測ってみると、「あ、本当に5cmだ」と納得できるはずです。

消しゴムはコンパクトながら存在感があるサイズなので、何かと比較するにはぴったりのアイテムですね。

リップクリームの本体サイズ

リップクリームの多くは、直径1.5cmほど、長さがだいたい5cm〜6cm程度。

市販されているスティックタイプのリップクリームを手に取ってみると、それがほぼ5cmというわけです。

バッグやポーチに常備している人も多いと思いますが、その手にすっぽり収まる感じが「5cm」のリアルな感覚を教えてくれます。

コンパクトなのに便利で、毎日使うものだからこそ、自然とサイズが頭に入っているものです。

リップクリームは形がスリムなので、長さの感覚をつかむにはちょうどいいアイテムと言えます。

USBメモリの長さ

USBメモリのサイズは製品によって異なりますが、一般的なスティックタイプのUSBメモリの長さは約5cm前後です。

とくにキャップ付きのタイプや、持ち運びしやすいコンパクトモデルは、ポケットやキーホルダーに付けられるサイズとして5cm程度が標準になっていることが多いです。

手のひらにすっぽり収まり、かつ操作もしやすい絶妙なサイズ感。実際に手にしてみると、「ああ、これが5cmくらいなんだ」と実感できるちょうどいい長さです。

さらに、パソコンに挿した時の出っ張り具合や収納しやすさを考えても、この長さはとても理にかなっています。

今やクラウドが主流ですが、オフラインでデータを持ち歩くならUSBメモリはまだまだ活躍の場があります。

そのたびに「この長さ=5cm」と覚えておけば、サイズ感が体にしみ込んできます。

一般的な鍵の長さ

家の鍵や自転車の鍵など、多くの鍵の長さも5cm前後です。特にシリンダータイプの一般的な鍵は、金属部分(刃)の部分が約5cmというのが多く、キーホルダーにぶら下げたときにバランスが良いサイズに設計されています。

鍵は日常的に手に取るものなので、「鍵の長さ=5cm前後」と覚えておくと、他の物のサイズを比較するときにも非常に役立ちます。

たとえば小物入れの幅やポーチのサイズ感を確認する際にも、「これなら鍵と同じくらいだから余裕があるな」といった感覚で判断できます。

また、鍵のサイズ感は防犯グッズや収納ケースを選ぶときの基準としても使いやすく、生活の中で役立つちょっとした豆知識です。

使い捨てライターの半分程度

使い捨てライターの全長は、一般的におよそ8〜9cmですが、その半分程度がちょうど5cmにあたります。

つまり、ライターの上半分をイメージすると、それがだいたい5cmくらいということですね。

火をつける部分からボディの中ほどまでの長さが目安になります。

実際にライターを手に取って、そこを指でつまんでみると、意外とリアルに「5cmってこれくらいなんだ」と実感できます。

外で火を使うキャンプやバーベキューなどの場面で、ライターを使う人は多いと思いますが、その手になじむサイズ感から5cmを感じ取るのはとても自然な方法のひとつです。

ライターのサイズはどこでも手に入るアイテムなので、ちょっとした比較対象としておすすめです。

5cmと同じくらいの身近なもの【お金・文房具編】

500円玉2枚を並べた長さ

500円玉の直径は約2.6cm。これを2枚横に並べると、だいたい5.2cmになります。

つまり、500円玉を2枚ぴったり並べたときの長さが「5cmくらい」というわけです。

実際に500円玉を手元に用意して並べてみると、「あ、ちょうど5cmだ!」と感動する人も多いです。

手軽にできるので、定規がないときの簡易的な測り方としても使えますし、小学生にも教えやすいので学習にも向いています。

お金は誰でも一度は手にしたことがあるもの。サイズが決まっているので、サイズ感を覚えるにはぴったりのツールと言えるでしょう。

1,000円札の短辺

日本の紙幣(1,000円札など)の短い辺の長さは、約7.6cmです。

これに対して、「5cm」は短辺の約3分の2ほどの長さになります。

実際に1,000円札を手にしてみると、その短い辺に指を当てて、5cm分をざっくりイメージすることができます。

「紙幣で大きさを測る」というのは、道具がないときにも便利な方法。財布の中に1枚でもお札があれば、「この長さに対して5cmはこれくらい」とおおまかな感覚をつかむのに役立ちます。

旅行時や買い物中など、ふとサイズを知りたいときの目安として覚えておくととても便利です。

名刺の幅(短辺)

名刺のサイズは一般的に「91mm×55mm」。

このうち、55mm(=5.5cm)の短い辺が「5cmちょっと」というわけです。

名刺を手に取ったことがある人なら、その幅がどれくらいか簡単に思い出せるのではないでしょうか?

「名刺の幅=5.5cm」と覚えておくと、それを少し小さくしたものが「5cm」となります。

ビジネスマンにとっては非常になじみのあるアイテムなので、商談中や仕事場でサイズを説明したいときの引き合いにもなります。

また、名刺ケースのサイズ選びなどでも、「5cmくらいのものが入るかどうか」の基準になります。

ボールペンのキャップ部分

ボールペンのキャップの長さも、ちょうど5cm前後が一般的です。

特にスティックタイプのペンやシャーペンに付属しているキャップは、ちょうど親指くらいの長さで設計されており、5cmというサイズ感を感じるのにちょうどいいアイテムです。

勉強や仕事のときに使う機会が多いボールペンだからこそ、「キャップの長さ=5cm」と覚えておくと、ふとしたときに役立ちます。

たとえば、「5cmのスペースに何か収納できるか?」と考えるとき、キャップがその中に入るかどうかをイメージして確認できます。

小さな道具の中にも、5cmというサイズ感が潜んでいるのです。

ふせん(小サイズ)

文房具の定番「ふせん」。

その中でも小さいサイズのふせん、たとえば「50mm×15mm」などの細長いタイプは、ちょうど長辺が5cmにあたります。

これを1枚取り出して手に取れば、「これがまさに5cmだ!」と実感できます。

ふせんは家庭でも職場でも大活躍するアイテムなので、サイズを把握しておくことでより効率よく使うことができます。

たとえば、「メモを貼るスペースが5cmあるかどうか」を判断する基準になります。

また、カラフルで目立つふせんは、子どもにもサイズ感を教えるツールとして使いやすく、親子で楽しみながら学べるのもポイントです。

身体の一部でざっくり測る5cmのコツ

指2本を並べた幅

「指2本を横に並べた幅」は、5cmをざっくり測るときの超便利な方法です。

一般的に、人差し指と中指をぴったりくっつけると、成人女性で約4.5cm〜5.5cm、成人男性なら約5cm〜6cmほどになるため、自分の手で覚えておけば、いつでもどこでも感覚的に長さを計れます。

これはアウトドアやDIY、測る道具がないときにとても役立つ「人間定規」ですね。

もちろん個人差はありますが、「だいたい5cmくらい」とわかれば十分です。

手を使った測定方法は昔から伝わる知恵で、指の幅や関節をうまく使えば、10cmや15cmも計れます。

まずは5cmを自分の指で覚えておくと、他の長さも自然と感覚でつかめるようになりますよ。

手のひらの幅の1/3くらい

自分の手のひらを見てみてください。手のひら(指を除いた部分)の横幅は、だいたい15cmくらいある人が多いです。

ということは、その1/3の長さが約5cmになります。

つまり、「手のひらの1/3=5cmくらい」と覚えておけば、ちょっとした計測も感覚でこなせるようになります。

紙の上で印をつけたり、収納スペースに物が入るかどうかなど、「目分量」が求められる場面で便利です。

慣れてくると、何も考えずに「このくらいかな?」と自然と測れるようになります。

身の回りのもので長さをはかるテクニックの中でも、手のひらは安定した測定ツールです。

親指の第一関節〜先端

「親指の第一関節から先まで」が約5cmという人は多いです。

スマホを片手で持つときの感覚や、ボタンを押すときの動きなど、日常の中でも何気なく使っている部分ですね。

親指の先端までの長さを覚えておけば、「この幅って5cmくらい?」と確認するのがすごく簡単になります。

特に工作やDIY、裁縫など細かい作業をする人にとっては、親指を物差し代わりに使えるのはありがたいことです。

もちろん手の大きさによって個人差がありますが、自分の親指が何cmか一度測ってみると、それだけで日常の便利さがぐっと増します。

小指の長さくらい

意外と知られていないのが「小指の長さ=だいたい5cm前後」ということ。特に成人女性の小指の平均は約4.5cm〜5.5cm、男性ならやや長めです。

ふとしたときにサイズを確認したい場面で、「小指一本分の長さ」と覚えておくとかなり便利。

たとえばメモ帳やキッチンアイテムなどの長さを目分量で測りたいときに活躍します。

「指で長さを測る」ってなんだかアナログですが、実はとても正確なんです。

一度、定規で自分の小指の長さを測ってみて、それを基準にすると、意外と活用できる場面が増えますよ。

耳の幅と比較すると?

最後にユニークな方法として「耳の幅と比較する」という方法もあります。

耳の横幅(外側から外側まで)は、平均で約5cm〜6cmの人が多いです。つまり、自分の耳の幅を知っておけば、「あれ?このスペース、耳くらいあるな」と判断できるわけです。

ちょっと変わった方法かもしれませんが、自分の体の一部で覚えておくのは一つの手。耳は簡単に見たり触ったりできるので、サイズ感を覚えるのには意外と便利です。

「耳=5cm」と覚えておけば、ユーモアも交えたサイズ比較ができて、話題作りにもなるかも?

5cmを知ってどう使う?実生活での便利な活用例

ネットでの買い物時のサイズ確認に

ネットショッピングでよくあるのが「思ったより小さかった(大きかった)」という失敗。

これ、サイズ感をイメージできていなかったことが原因の一つです。

たとえば「高さ5cmの収納ケース」や「5cmの小物」と書かれていても、ピンとこない人も多いはず。

でも、この記事で紹介したように「消しゴムくらい」「鍵と同じくらい」とイメージできれば、ネットでも正確なサイズを想像できるようになります。

レビューを見るだけでなく、自分の中に「5cmのモノサシ」を持っておくと、買い物の失敗がぐんと減ります。

最近ではARでサイズ確認できるアプリもありますが、感覚としてわかっていることが一番の強みです。

DIYや手作りの作品での計測に

DIYや手芸など、何かを作る作業では「5cm」がよく出てきます。

たとえば「板を5cm幅にカット」「5cmの縫い代を残す」など。こんなときに、パッと感覚で長さがわかると作業がとてもスムーズです。

手元に定規がなくても、自分の指や消しゴム、USBメモリなどを使えばすぐ測れます。特に子どもと一緒に作業をするときには、楽しく正確にサイズを教えるのにもぴったりです。

また、感覚で長さを測れるようになると、作業効率が上がるだけでなく、仕上がりもよりキレイになりますよ。

子どもの身長や成長記録に

子どもが成長するスピードはとても早く、1ヶ月で数センチ伸びることもあります。

そんなとき、「あ、今月は5cm伸びたね!」と実感を込めて伝えられると、子どもも親も嬉しくなりますよね。

実際に5cmがどれくらいかを知っていれば、数値だけでなく感覚でもその成長を楽しめます。「こんなに背が伸びたんだ!」とUSBメモリや鍵と比べてみたりするのも楽しい会話になります。

親子で「5cmってこれくらいなんだね!」と共有できると、成長記録がもっと楽しいものになります。

インテリアや収納用品選びに

収納ケースや棚の高さ、引き出しの奥行きなど、インテリア選びにも「5cm」の差が大きく影響します。

たとえば「5cm高いだけでファイルが立てられる」といったこともよくあります。

また、インテリア雑貨や装飾品を選ぶときにも、「5cmの高さの花瓶」「5cm幅のライト」などの表記を感覚的に理解できると、空間づくりがうまくいきます。

収納の達人たちも、「5cmを制する者が収納を制す」と言うくらい、小さな差が大きな違いになるんです。

旅行や持ち物のサイズ制限対策に

旅行や飛行機に乗るとき、持ち物のサイズ制限ってありますよね。

「手荷物は〇cm以内」などと書かれていますが、数字だけではイメージしづらいもの。でも「5cm単位」でイメージできるようになると、「あと5cm大きかったらNGだった」といった判断が簡単にできるようになります。

スーツケースやポーチ、ポケットサイズのガジェットなど、「この5cm差が命取り」という場面は意外と多いです。

サイズ感覚が身についていると、ストレスなく荷物の準備ができますよ。

📝まとめ

「5cmってどれくらい?」と思ったことは誰にでもあるはず。

でも、数字だけではピンとこないものです。

この記事では、日用品から身体のパーツまで、あらゆる角度から5cmの長さを具体的にイメージできるようにご紹介しました。

消しゴムやUSBメモリ、鍵、名刺の短辺、指2本の幅など、身近にあるものを使って感覚的に5cmを覚えることで、ネットショッピングやDIY、日常生活のさまざまな場面でとても役立つ「目分量力」が身につきます。

これからは、「5cmってどれくらい?」と悩む前に、ぜひこのページで紹介した例を思い出してください。きっと、「ああ、それならわかる!」と納得できるはずです。