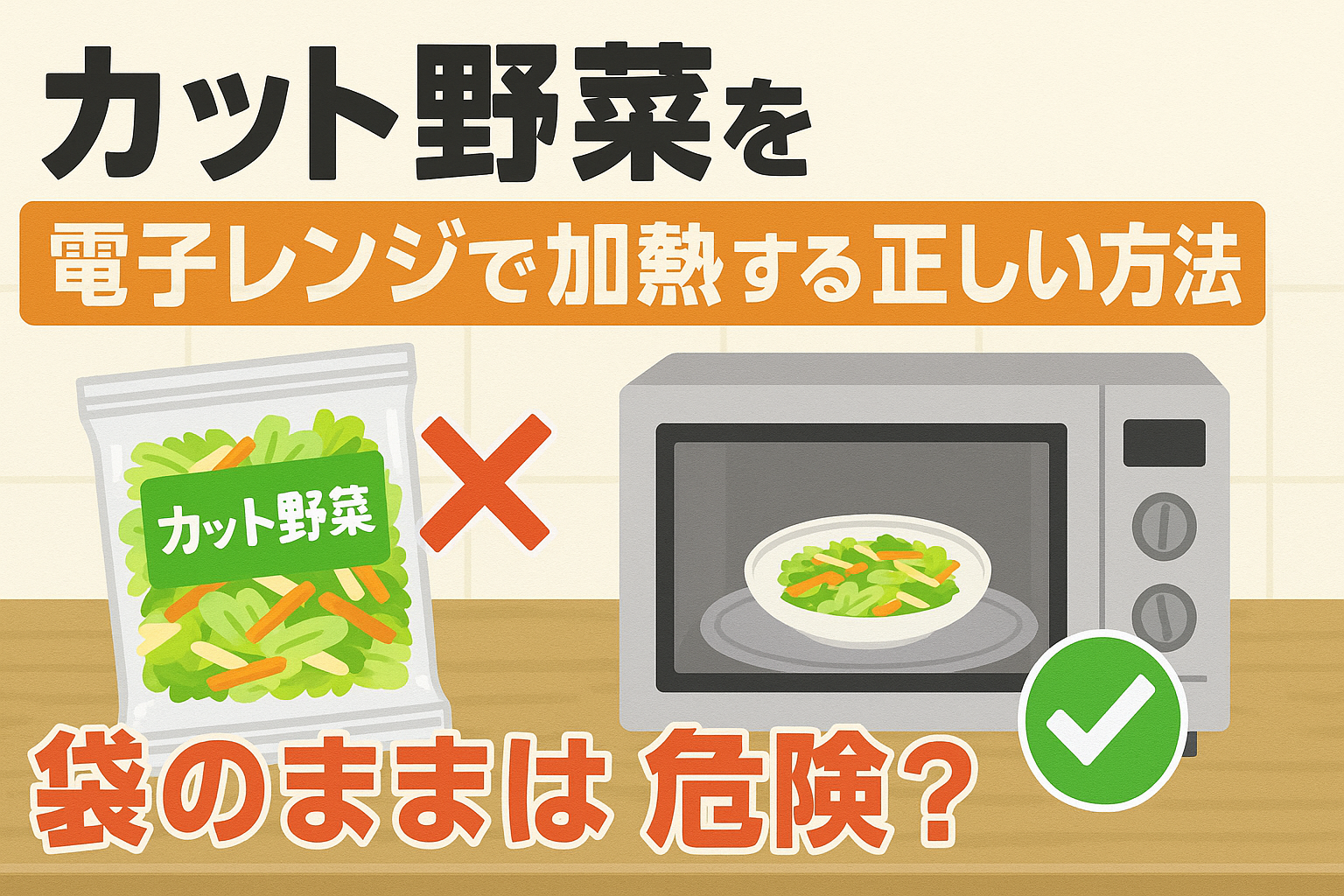

「カット野菜を袋のままレンジでチンしてもいいの?」

忙しいときや洗い物を減らしたいときに、ふと疑問に思ったことはありませんか?

実は袋のまま加熱できる商品もありますが、ほとんどは危険を伴います。

本記事では、袋の安全性、レンジでの栄養の変化、美味しく食べるコツ、さらに簡単レシピまで徹底解説!

安全に美味しくカット野菜を使いこなす知識が身につきます。

袋のままチンしていいの?カット野菜×電子レンジ|安全に加熱する方法

「レンジOK」マークの確認は必須!

カット野菜の袋をそのまま電子レンジに入れて加熱できるかどうかは、袋に表示されているマークで確認できます。

「電子レンジ対応」「レンジOK」と書かれていれば、そのままチンできる仕様になっているので安心です。

近年ではスーパーやコンビニでも「袋ごとレンジ可能」と記載された商品が増えており、時短調理や洗い物を減らすのに役立ちます。

ただし、全てのカット野菜が対応しているわけではありません。

袋に表記がなければ基本的にレンジ使用はNGと考えるべきです。

対応している袋は耐熱性のある素材で作られているため、加熱しても溶けたり有害物質が出にくいよう工夫されています。

調理の前に必ず袋を確認し、レンジ対応かどうかを見極めましょう。

「加熱不可」の袋は絶対にそのままチンしないこと!

一方で「加熱不可」と書かれた袋や、何も表示がない袋は絶対にそのままレンジにかけてはいけません。

なぜなら耐熱性が不十分なため、袋が溶けたり破裂したりする危険があるからです。

さらに高温になることで有害物質が発生するリスクもあります。

特に油分や水分が多い野菜は加熱時に蒸気がたまりやすく、袋が破裂してレンジの中が汚れたり、やけどにつながることも。

安全に利用するためには、必ず袋から取り出して耐熱容器に移すことが必要です。

袋に「加熱不可」と書かれているのにうっかりチンしてしまう人は意外と多いので、必ずラベルを確認する習慣をつけましょう。

袋ごと加熱したときのリスク(破裂・有害物質・やけど)

袋のままレンジ加熱する最大のリスクは「破裂」です。加熱によって袋の中に蒸気が充満し、行き場がなくなってパンッと弾けることがあります。

その際に中身が飛び散り、掃除が大変になるだけでなく、取り出すときに熱い蒸気でやけどをする危険も。

さらに袋の素材によっては高温で溶けたり変形したりし、野菜に溶けた成分が移る可能性もあります。

食品衛生上も望ましくないため、基本的には「レンジ対応の袋のみOK」と覚えておきましょう。

安全&ラクを両立するなら「耐熱容器」を活用!

一番安全でおすすめなのは、袋から野菜を出して「耐熱容器」に移して加熱する方法です。

耐熱ガラス容器やレンジ対応タッパーなら熱で変形することもなく、蒸気を逃がす工夫もしやすいです。

ラップをふんわりかけて加熱すれば、蒸し野菜のように仕上がって栄養も逃げにくくなります。

洗い物は増えますが、破裂や有害物質の心配をせず安心して調理できます。

袋のまま使いたい場合は「レンジOK」のマークを確認すること、そうでなければ必ず耐熱容器を使う、というのが鉄則です。

カット野菜の袋の素材と安全性

袋に使われる素材(ポリエチレン・ナイロンなど)の耐熱性

市販のカット野菜の袋には、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ナイロンなどが使われています。

これらは食品用として広く使われる素材ですが、耐熱温度には差があります。

ポリエチレンは約100℃前後で柔らかくなりやすく、電子レンジ加熱には不向きです。

ポリプロピレンは耐熱性が高く、120℃以上でも形を保ちやすいため、レンジ対応袋に使われることが多いです。

つまり袋の素材によってレンジ対応できるかどうかが決まります。

BPAなど有害物質の心配はある?

プラスチック製の袋を加熱すると「有害物質が出るのでは?」と不安になる人も多いでしょう。

かつてはBPA(ビスフェノールA)を含む素材が問題視されましたが、現在食品用に使用されている袋は食品衛生法で安全基準を満たしたものです。

そのため、適切な使い方をしていれば基本的に有害物質の心配はありません。

ただし、耐熱温度を超えて加熱すれば成分が変質しやすくなるため、レンジ対応マークのない袋を使うのは危険です。

食品用と非食品用の違い

スーパーや100均で販売されている袋には「食品用」と「非食品用」があります。

食品用は成分が食品衛生法に適合しており、一定の安全性が保証されています。

一方、非食品用の袋は収納やごみ袋などに使われるもので、加熱すると有害物質が出る可能性があるため絶対に使ってはいけません。

特に「安いから」といって野菜を保存するときに非食品用の袋を使う人もいますが、これはおすすめできません。

なぜ「袋のまま加熱NG」とされるのか

総合すると、袋が「レンジ対応」と明記されていない限り加熱は危険です。理由は耐熱性が不十分で破裂や溶解のリスクがあるからです。

メーカーが「加熱不可」と書くのは安全性を守るためであり、必ず守るべきルールです。

つまり、袋のままレンジでチンできるのは「対応マークがある場合のみ」と覚えておきましょう。

カット野菜をレンジで加熱するメリットと注意点

洗い物が減って時短になる

カット野菜をレンジで加熱する最大のメリットは「とにかくラク」という点です。

まな板や包丁を使わずにすぐに調理できるうえ、鍋やフライパンも不要。耐熱容器ひとつあれば、袋から移してラップをしてチンするだけで完成します。

洗い物が減るので忙しい朝や夜遅い食事にぴったりです。

特に一人暮らしや共働き家庭では、この時短効果がかなり役立ちます。

栄養を逃さず摂れる加熱方法

レンジ加熱は短時間で内部まで火が通るため、茹でるよりも栄養が流れ出しにくい特徴があります。

特に水溶性のビタミンCや葉酸は茹でるとお湯に溶け出してしまいますが、レンジなら蒸し加熱に近い状態で仕上がるため、栄養を効率よく摂取できます。

加熱時間を短めに調整することで、野菜のシャキシャキ感も残しやすくなります。

レンジ加熱で起こる味や食感の変化

電子レンジはマイクロ波で水分を振動させて加熱するため、野菜によって仕上がりに差が出ます。

キャベツやもやしはシャキッとした食感が残りやすいですが、ほうれん草やレタスはしんなりしやすいです。

また、人参やブロッコリーは甘みが増して「なんか美味しい!」と感じることも。

野菜の種類によって仕上がりを予測できると、より美味しく食べられます。

注意すべき温めムラと対策

レンジ加熱でよくある失敗は「温めムラ」です。特に大量に一度に加熱すると、外側だけ熱くて内側が冷たいままになることがあります。

これを防ぐには、加熱の途中で一度かき混ぜるか、容器を一度取り出して上下を返すと効果的です。

さらにラップをふんわりかけて蒸気を循環させることで、ムラなく加熱できます。

レンジ加熱で失われやすい栄養素と守る工夫

ビタミンCや葉酸は加熱に弱い

カット野菜をレンジで加熱するときに気になるのは「栄養が減るのでは?」という点です。

確かにビタミンCや葉酸などは熱に弱く、長時間の加熱で壊れやすい栄養素です。

特にキャベツやブロッコリーに含まれるビタミンCは2分以上加熱すると減少しやすいため、加熱時間を短くするのがポイントです。

栄養をキープする加熱時間と方法

栄養を守るコツは「短時間&少量ずつ加熱」すること。例えば100gのキャベツなら、600Wで1分半程度が目安です。

途中で混ぜれば全体が均一に温まり、長時間加熱する必要もありません。

容器に少量の水を加えてラップをすれば蒸し調理のようになり、栄養の流出を防げます。

レンジ調理で逆に吸収が良くなる栄養素もある

面白いことに、加熱によって吸収が良くなる栄養素もあります。

人参やトマトに含まれるβカロテンやリコピンは加熱によって細胞壁が壊れ、体に取り込みやすくなります。

つまり「全部の栄養が減るわけではない」という点も覚えておくと安心です。

栄養を無駄にしないためのコツ

結論として、栄養を逃さず摂るためには「加熱しすぎない」「少量の水を加えて蒸す」「短時間で仕上げる」という3つを意識することです。

これなら手軽に美味しく、栄養価も高い温野菜を作れます。

電子レンジでカット野菜を美味しく食べるコツ

加熱前に水を少し加えると美味しい

そのままレンジにかけるとパサつくことがありますが、少量の水をふりかけてから加熱すると蒸し野菜のようにふっくら仕上がります。

特にキャベツやもやしは水分を加えるとシャキシャキ感が増します。

ラップのかけ方で仕上がりが変わる

ラップをピッタリかけると蒸気がこもり、しっとり仕上がります。

一方、ふんわりかけると水分が飛びやすくなり、少し歯ごたえのある仕上がりに。

料理に応じてラップの仕方を工夫すると味のバリエーションが広がります。

塩やだしの素を加えて“即席おかず”に

加熱前に少量の塩や和風だしの素を振りかけておくと、加熱後に味がしみて即席おかずになります。

ポン酢やごまドレッシングをかけるだけでも立派な副菜に。

シンプルな工夫で美味しさが倍増します。

「なんか美味しい!」と感じる理由

レンジ加熱によって野菜の糖分が引き出され、自然な甘みが増すことがあります。

特に人参や玉ねぎはレンジ調理で甘さが際立ち、「ただ加熱しただけなのに美味しい」と感じるのはこのためです。

カット野菜の保存と再加熱の注意点

開封後はどれくらい日持ちする?

カット野菜は一度開封すると鮮度が落ちやすく、冷蔵保存でも1〜2日が限界です。

封を開けたらできるだけ早めに使い切るのが基本です。

加熱後に残った分の保存方法

レンジで加熱した野菜は水分が出て傷みやすいので、保存する場合は水分を切ってから密閉容器に入れましょう。

冷蔵なら当日中、遅くても翌日までに食べ切るのが安心です。

再加熱するときの注意点

再加熱は短時間でOK。

長くチンすると食感が悪くなり、栄養も減りやすくなります。30秒〜1分を目安に調整しましょう。

冷凍保存の可否とポイント

一部の野菜は冷凍保存も可能です。ブロッコリーや人参などは加熱後に冷凍でき、弁当用に便利です。

ただしレタスやもやしなど水分の多い野菜は冷凍すると食感が損なわれるため不向きです。

電子レンジでカット野菜を活用する時短ワザ

袋を少し開けて蒸気を逃がす方法

「レンジ不可」の袋は使えませんが、もし「レンジOK」と記載のある袋を使う場合、袋の口を少し開けて蒸気の逃げ道を作るのが安全です。

完全に密閉したまま加熱すると蒸気がたまり、袋がパンッと破裂してしまうことがあります。

袋を少し切っておけば蒸気が抜け、野菜が程よく蒸しあがります。

電子レンジのワット数と加熱時間の目安

レンジのワット数によって加熱時間は変わります。

例えば600Wならキャベツ100gは約1分半、500Wなら2分前後が目安です。

たくさん加熱する場合は一度に入れすぎず、小分けにする方がムラなく仕上がります。

下味を付けてから加熱する裏ワザ

加熱前に少し塩やしょうゆ、だしの素をふりかけておくと、加熱中に味が染みて美味しくなります。

ポリ袋や耐熱容器で下味を付け、そのままチンすれば調理も簡単。

味付け済みなので食卓にすぐ出せるのも便利です。

調味料を一緒に入れて「即完成」レシピに

カット野菜と一緒にツナ缶、ベーコン、コンソメを入れてレンジで加熱すれば、スープや温野菜料理がすぐに完成します。

「加熱後に味付け」よりも「一緒に加熱」で時短&美味しさアップが叶います。

コンビニのカット野菜をレンジで活用する方法

セブン・ローソン・ファミマのカット野菜の特徴

コンビニのカット野菜は袋に「レンジ対応」と書かれている商品が多く、すぐに温野菜やスープに使えるのが特徴です。

セブンはキャベツやブロッコリーが充実、ローソンはもやしやミックス野菜、ファミマは炒め物用野菜が便利。

目的に合わせて選べます。

レンジで簡単!コンビニ野菜スープアレンジ

袋のカット野菜を耐熱容器に入れ、コンソメや味噌を加えてレンジで5分加熱すれば立派なスープに。

冷凍餃子やツナ缶をプラスするとボリュームも出て一食分のおかずになります。

一人暮らしやお弁当に便利な活用術

一人暮らしでは「少量だけ野菜を使いたい」というシーンが多いですが、コンビニ野菜なら100円台から買えて便利。

朝の弁当作りでもレンジで1分加熱するだけで彩り豊かな副菜が完成します。

よくある質問(Q&A)

-

Q1: カット野菜の袋ってそのままレンジで大丈夫?

→ 「レンジOK」と記載がある場合のみ可能。それ以外は耐熱容器へ。 -

Q2: レンジ加熱で栄養はどれくらい減る?

→ ビタミンCなど一部は減るが、茹でるより栄養が残りやすい。 -

Q3: 半分残したカット野菜、保存方法は?

→ 袋をしっかり閉じて冷蔵。翌日までに使い切るのが基本。 -

Q4: レンジとフライパン調理、どっちが美味しい?

→ レンジは手軽で栄養が残りやすい、フライパンは香ばしさが出る。料理によって使い分けがベスト。

【まとめ】袋のままレンジ加熱は基本NG!安全に美味しくカット野菜を使いこなそう

カット野菜を袋のままレンジで加熱するのは基本的にNGです。

ただし「レンジOK」と記載がある袋なら例外的に可能。

安心して使うには、耐熱容器に移して加熱するのがベストです。

栄養を守るには短時間で加熱し、加熱ムラを防ぐ工夫をすると良いでしょう。

コンビニ野菜や作り置きにも活用できるので、日々の食事やお弁当作りがぐっと楽になります。