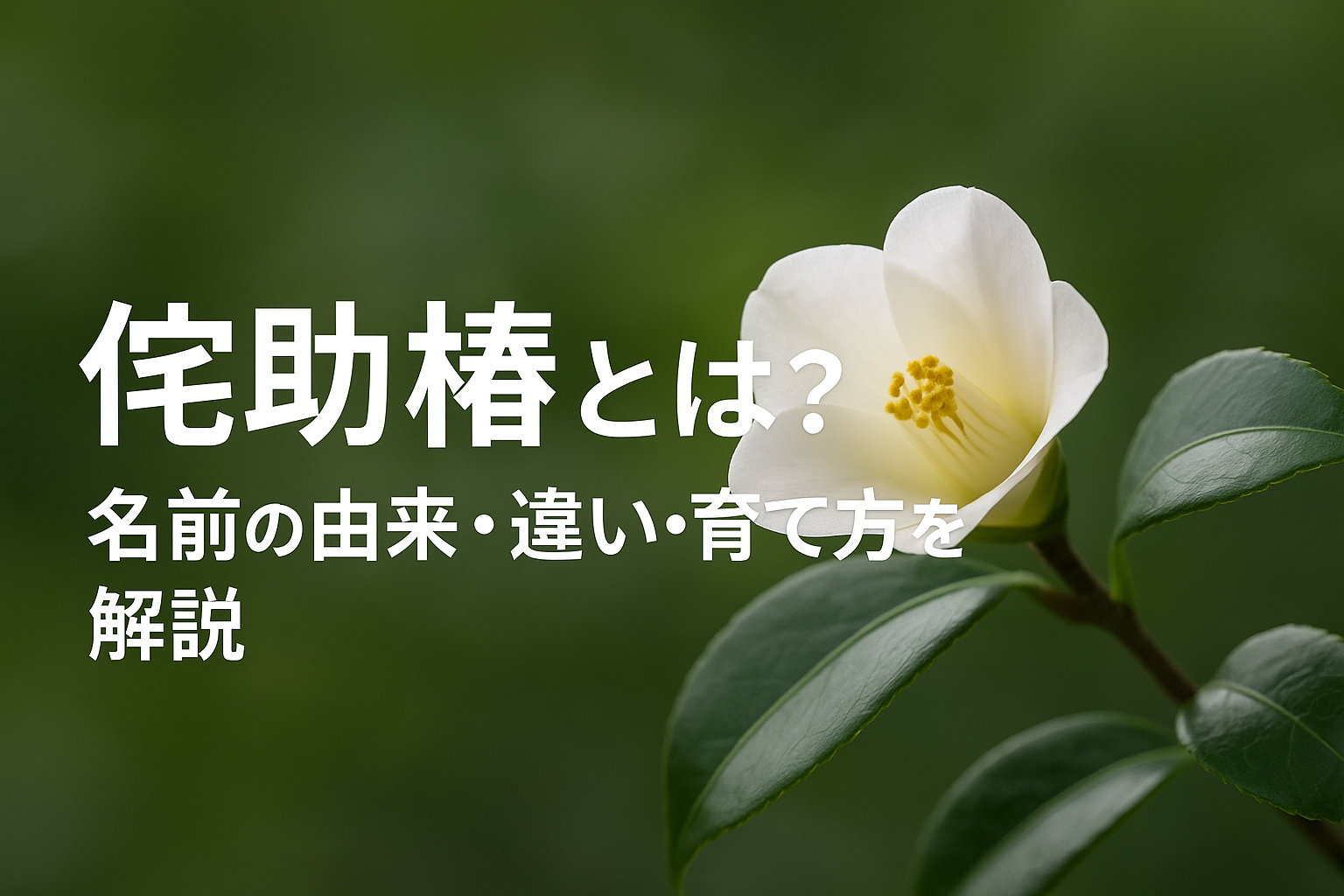

「椿」と聞くと、大きく華やかな赤い花を思い浮かべる人が多いかもしれません。

でも、同じ椿の仲間でありながら、まったく違う美しさを持つ品種が存在します。それが侘助椿(わびすけつばき)です。

控えめに咲く小さな花、咲ききらない蕾のような姿、目立たないおしべ…。この一輪にこそ、日本の伝統的な美意識「侘び寂び」が込められているのです。

この記事では、侘助椿とはどんな花なのか、一般的な椿との違いや代表的な品種、育て方や暮らしへの取り入れ方までを、やさしく丁寧に解説します。

茶花としても、ガーデニングの一鉢としても、きっとあなたの暮らしに静かな彩りを添えてくれるはずです。

侘助椿とは?その由来と基本情報

「侘助」という名前の由来とは

「侘助椿(わびすけつばき)」という名前を聞くと、どこか奥ゆかしくて静かな印象を持つ方も多いでしょう。

「侘助」という名前の由来には諸説ありますが、一番有名なのは、室町時代の茶人「侘助」という人物の名前に由来するという説です。

この「侘助」という人は、当時の有力大名・細川家に仕えていた人物で、茶の湯にも深く関わっていたと伝えられています。

そのため、彼が好んだ椿の品種が「侘助」と呼ばれるようになったと言われているのです。

また、「侘助」は「侘び(わび)」の美意識とも関係があります。

「侘び」は、簡素で静か、控えめな美しさを大切にする日本独特の美意識で、茶道の世界ではとても大切にされています。

控えめに咲く小さな花姿が、この「侘び」にぴったりと合ったことも、「侘助椿」と呼ばれるようになった理由の一つかもしれません。

茶道との深い関係

侘助椿は、特に茶道(茶の湯)の世界でとても大切にされている花です。

なぜなら、茶室に飾る花には「派手すぎない」「自然に見える」「季節を感じられる」などの条件が求められます。

侘助椿は、まさにそれを満たす理想の花なのです。

花が小ぶりで、咲きすぎず、蕾のような形を残して咲く姿は、静かな茶室の空気にとてもよく合います。

茶道では、このような「控えめな美」を大切にしており、派手な花よりも、こうした慎ましい花が高く評価されます。

また、千利休をはじめとした歴代の茶人たちが、この侘助椿を好んで茶花に使ったことで、ますますその価値が高まりました。

今でも茶会や茶室でよく見かける花の一つとして親しまれています。

いつ・どこで生まれた品種?

侘助椿が生まれたのは、室町時代〜江戸時代初期とされています。

京都や奈良などの関西地方で広まり、茶人たちによって大切に育てられてきました。

当時は自然交配で生まれた品種が多く、正確な親の品種ははっきりしていませんが、「ヤブツバキ(山椿)」と中国椿との交配によってできたのではないかとも言われています。

園芸品種として正式に記録され始めたのは江戸時代以降で、茶道文化の広がりとともに全国に広まっていきました。

つまり、侘助椿は日本の伝統文化とともに発展してきた特別な椿だと言えるのです。

見た目の特徴(花・葉・木の姿)

侘助椿の最大の特徴は、やはり花が小さく、すっきりと咲くことです。

一般的な椿と比べると、花びらの数が少なく、一重や半八重の形が多く見られます。蕾のようなまま開ききらない姿が、特に茶人たちに好まれています。

色は、白・淡いピンク・紅など控えめなものが多く、派手さはありませんが、上品で落ち着いた印象を与えます。

また、花の中心にある「おしべ(黄色い部分)」が退化して目立たないのも特徴の一つ。全体的に控えめで繊細な印象を持っています。

葉はやや小さめでつやがあり、木の姿もコンパクトで整いやすく、鉢植えにも向いています。

一般的な椿との分類の違い

侘助椿は、一見すると他の椿とよく似ていますが、植物学的にはいくつかの分類上の違いがあります。大きなポイントは以下の通りです。

-

おしべが退化している:他の椿はおしべが目立つのに対し、侘助椿は少なく、花芯があまり見えません。

-

花が小さい:一般的な椿よりも明らかに花が小さく、直径3〜5cmほど。

-

開花時期が早い:多くの椿が2月〜4月に咲くのに対して、侘助椿は11月〜2月ごろに咲くことが多く、冬の茶席にも重宝されます。

これらの点から、侘助椿は「見た目が地味」と思われるかもしれませんが、それこそが最大の魅力でもあるのです。

一般的な椿と侘助椿の違いを徹底比較!

花の大きさ・咲き方の違い

一般的な椿(たとえばヤブツバキや園芸品種の八重咲き椿)は、花が大きくて豪華な咲き方をするのが特徴です。

直径でいうと7〜10cm以上ある品種もあり、重なり合う花びらが見ごたえを演出します。

八重咲きや千重咲きといった、まるでバラのような見た目の椿もたくさんあります。

一方、侘助椿の花は小ぶりで、直径3〜5cmほど。

咲き方も控えめで、一重または半八重が中心です。蕾のように半開きのまま咲くことが多く、「咲ききらない美しさ」が茶人たちの心をつかんできました。

つまり、見せる華やかさの一般椿 vs 控えめで内面の美しさを感じさせる侘助椿という構図になります。

庭園や公園で目立つ椿と、茶室の床の間で静かに咲く椿。用途や場所によって選ばれる理由がまったく違うのです。

おしべや花芯の構造の違い

花の中心にある「おしべ(雄しべ)」にも、両者には大きな違いがあります。

一般的な椿は、おしべが黄色く目立ち、花の中心でふんわりと広がるように咲いています。

これがまた、椿の花を豪華に見せるポイントになっています。

それに対して、侘助椿のおしべは「退化」しているというのが最大の特徴です。

つまり、ほとんど目立たない、または形が崩れていてしっかりとした雄しべが見られないのです。この構造は「雄しべ退化性」とも呼ばれ、侘助椿独特の形状です。

この控えめさが、まさに茶の湯の「静けさ」や「侘び」に通じるところであり、茶花として珍重されてきた理由の一つになっています。

開花時期の違いと特徴

椿は冬から春にかけて咲く植物ですが、その中でも開花のタイミングには品種ごとに違いがあります。

一般的な椿(ヤブツバキなど)は、2月〜4月ごろが見ごろ。ちょうど梅や桜と重なる時期で、公園などでもよく見かけます。

一方、侘助椿はもっと早く、11月〜2月ごろに咲く早咲き品種です。冬のさなかに、ひっそりと小さな花を咲かせる姿が魅力です。

特に年末年始、初釜(新年最初の茶会)など、茶道行事が多い時期に合わせて咲くので、茶人にとっては欠かせない存在となっています。

つまり、侘助椿は冬の訪れを告げる椿とも言えるでしょう。その開花時期の早さもまた、特別な椿として選ばれる理由です。

鑑賞のされ方・用途の違い

一般的な椿は、庭木としての存在感があります。

春になると大きく華やかな花を咲かせ、遠くからでも目立つので、公園や寺院の庭、家庭の生け垣などによく使われます。

また、花の豪華さを活かして生け花やアレンジメントにも多く用いられています。

一方で、侘助椿はその控えめな美しさから、茶室の花として特化して用いられることが多いです。

床の間に1輪だけそっと飾られ、主役というよりは静かに空間に調和する役割を担います。そのため、侘助椿は「飾る」というより「共にある」といった存在感を持っています。

また、小ぶりで整った枝ぶりは鉢植えにも向いており、和風の庭やベランダガーデンでも人気があります。

見た目の印象と美意識の違い

見た目の印象も、両者はまったく異なります。

一般的な椿は「力強く、存在感のある美しさ」があり、「花の女王」とも呼ばれることもあるほど。その堂々とした姿に惹かれる人も多いでしょう。

それに対して侘助椿は、「奥ゆかしく、慎ましい美しさ」を持っています。

咲ききらない小さな花は、どこか寂しさや静けさを感じさせますが、それがまた見る人の心に響きます。

これは、日本独特の「侘び寂び(わびさび)」の美意識と強く結びついています。

何もかもを主張しない、完璧でないからこその美。侘助椿は、そうした美を体現する特別な花なのです。

人気の侘助椿品種5選とその特徴

白侘助:シンプルで清楚な印象

「白侘助(しろわびすけ)」は、侘助椿の中でも特に人気の高い品種です。

その名の通り、真っ白な花びらが特徴で、清楚で品のある印象を与えてくれます。

花の大きさは3〜4cmほどで、咲き方は一重〜半八重。咲きすぎない控えめな姿が、茶花としても重宝されます。

白という色は、どんな空間にも自然に溶け込み、ほかの植物や飾りとも調和しやすいのが魅力です。

特に茶室では、派手さを抑えて精神の静けさを大切にするため、この白侘助の持つ静寂さが理想的だとされています。

開花時期は11月〜2月ごろ。冬の季節感をやさしく伝えてくれる花として、玄関先やベランダでも人気です。

太郎冠者:茶人に愛された名花

「太郎冠者(たろうかじゃ)」は、最も有名な侘助椿のひとつです。

名前の由来は、能楽に登場する「太郎冠者」という道化役からきており、古典的な美意識とユーモアをあわせ持った名花です。

花色は淡いピンクがかった紅色で、花びらの先がほんのり色づく姿は、まるで薄化粧をしたような上品さ。花は小ぶりで、咲ききらないように咲く姿が特徴的です。

この品種は、千利休をはじめとする多くの茶人に愛されてきました。床の間にそっと1輪活けるだけで、空間の空気が引き締まると評されるほど。

まさに侘助椿の代名詞的存在と言えるでしょう。

紅侘助:紅色の控えめな美しさ

「紅侘助(べにわびすけ)」は、控えめな紅色の花を咲かせる品種です。「紅」といっても、椿にありがちな濃い真紅ではなく、どちらかというと柔らかく、あたたかみのある紅色です。

そのため、見た目の華やかさはありつつも、決して派手すぎず、落ち着いた印象を与えます。

花の大きさは3〜5cm程度で、一重咲きが主流。おしべは退化して目立たず、典型的な侘助椿の形をしています。

冬の寂しい庭に、紅侘助が咲いているだけで、心がホッと温かくなるような存在です。

特に、白やピンク系の椿との寄せ植えにすると、コントラストが美しく、お互いの色味を引き立て合う効果があります。

茶花としても、季節感を表現するために紅侘助が選ばれることも多く、冬〜初春の茶席で重宝される一品です。

昭和侘助:近年注目の品種

「昭和侘助(しょうわわびすけ)」は、比較的新しい品種で、名前の通り昭和時代に選抜・育成されたものです。伝統的な侘助椿の魅力を残しつつ、現代的な品種改良が加えられており、花付きの良さや育てやすさが特徴です。

花色はやや濃いめのピンクで、一般的な侘助よりも若干華やかさがありますが、形は控えめな一重〜半八重。

家庭の庭木やベランダガーデニングにも向いていて、茶人だけでなくガーデナーにも人気です。

この品種は育成が安定していて病害虫にも比較的強く、初心者にもおすすめ。

伝統と現代のバランスが取れた品種として、今後さらに人気が高まっていくと期待されています。

初雁(はつかり):上品な一重咲き

「初雁(はつかり)」は、侘助椿の中でも特に洗練された印象を持つ品種です。

名前の「初雁」は、秋の終わりから冬の初めにかけて日本に飛来する渡り鳥に由来し、季節の移り変わりを感じさせる風情ある名前です。

花色は白に近い淡いピンクで、一重咲き。蕾のように咲きかけの状態で留まりやすく、まさに「咲きすぎない美しさ」を体現しています。

おしべは退化しており、花の中心がふわっとぼやけるような優しい印象になります。

初雁は、静寂の中に気品が漂うような花姿が魅力で、茶席ではもちろん、床の間や和室の花瓶にもよく合います。

花が長持ちすることもあり、生け花としても人気の高い品種です。

侘助椿の育て方と管理のコツ

日当たりと水やりのポイント

侘助椿を元気に育てるには、日当たりと水やりの管理がとても大切です。

まず、日当たりですが、椿はもともと半日陰でも育つ植物なので、直射日光が強すぎる場所よりは、「午前中だけ日が当たる場所」や「木陰になるような環境」が理想的です。

特に夏場の強い日差しには注意が必要で、葉焼け(はやけ)を起こすことがあります。

逆に日光が全く当たらないと花付きが悪くなるので、適度に明るく風通しの良い場所がベストです。

水やりは、土の表面が乾いたらたっぷりと。ただし、過湿は根腐れの原因になるので、鉢植えの場合は排水性の良い土を使い、鉢底に軽石などを敷いておくと安心です。

地植えの場合は、自然の雨だけでも育つことが多いですが、夏の乾燥時期には補助的に水を与えましょう。

剪定・植え替えのタイミング

侘助椿の剪定は、花が終わった直後の春(4月〜5月ごろ)がベストタイミングです。

花芽は夏に作られるため、それ以降に剪定すると、次の年に花が咲かなくなることがあります。

剪定のポイントは、風通しを良くするために内側の枝を間引くこと、そしてバランスよく樹形を整えることです。

切り口には殺菌剤を塗っておくと病気を予防できます。

鉢植えの場合、2〜3年に一度の植え替えがおすすめです。

根詰まりを防ぎ、土の栄養バランスをリセットすることができます。植え替えは剪定と同じく春に行いましょう。新しい土は椿用の酸性土(pH5〜6)が最適です。

病害虫対策(チャドクガなど)

椿全般に言えることですが、チャドクガという害虫には要注意です。

チャドクガの幼虫(毛虫)は4月〜10月にかけて発生しやすく、葉を食い荒らすだけでなく、人に触れると強いかゆみや湿疹を引き起こすため、とても厄介です。

チャドクガを防ぐためには、

-

定期的に葉の裏をチェックする

-

発見したら早めに取り除く

-

防虫スプレー(椿専用薬剤)を使用する

などの対策が必要です。また、剪定で風通しをよくしておくことも、虫を寄せつけにくくするポイントになります。

そのほか、まれにカイガラムシやアブラムシがつくこともありますが、数が少なければ手で除去できます。大量に発生した場合は、園芸用殺虫剤で対応しましょう。

鉢植えと地植え、どちらが向いてる?

侘助椿は、鉢植えでも地植えでも育てることができる万能な花木です。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、ライフスタイルに合わせて選びましょう。

| 方法 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 鉢植え | ベランダや玄関先にも置ける/移動が簡単 | 夏場の水切れ・冬の凍結に注意 |

| 地植え | 水やりの手間が少ない/大きく育ちやすい | 日当たりや風通しの良い場所を選ぶことが大切 |

マンション住まいでスペースが限られている方は、コンパクトな鉢植えで育てるのがおすすめです。

逆に庭に余裕がある場合は、地植えでのびのびと育てると花付きが良くなります。

肥料の与え方と花付きアップのコツ

侘助椿を元気に、そしてたくさん花を咲かせるためには、適切な肥料の管理が必要です。基本的には以下の2つのタイミングで与えましょう。

-

2月〜3月(花後の追肥)

→ 花が終わった後、体力を回復させるために肥料を与えます。油かすや骨粉などの有機肥料がおすすめです。 -

9月(花芽形成の前)

→ 翌年の花芽をしっかり作るために、リン酸が多めの緩効性肥料を施します。

あとは年1〜2回の施肥でOKです。

与えすぎると葉ばかり育って花が咲きにくくなるので、「適度に」がポイント。また、剪定と施肥をセットで行うと、健康な枝が育ちやすくなります。

侘助椿を暮らしに取り入れるアイデア

茶道の床の間に飾る

侘助椿といえば、やはり茶道の床の間に活けられる花として知られています。

その控えめな姿、咲きすぎない静けさが、茶室の雰囲気とぴったり合うのです。

特に冬の茶席では、白侘助や太郎冠者などの品種がよく使われ、「季節を映す一輪」として床の間に飾られます。

茶道では「花は野にあるように」と言われるように、あくまで自然のままに、華美になりすぎないように活けるのが基本です。

侘助椿はそのまま枝を切って竹筒や花入れに活けるだけで、美しさを表現できます。

花そのものが語りすぎないからこそ、空間全体の雰囲気を引き立ててくれる…それが侘助椿の魅力です。

生け花やアレンジメントへの活用

最近では、侘助椿を生け花やフラワーアレンジメントに取り入れる人も増えています。

小ぶりな花とつやのある葉が特徴なので、他の花材とも相性がよく、和風・洋風どちらの作品にもなじみます。

たとえば、白侘助と南天の実を組み合わせれば、お正月のアレンジメントに。

紅侘助と梅の枝を組み合わせれば、早春の訪れを表現できます。

侘助椿は水揚げがよく、日持ちも比較的長いので、初心者でも扱いやすい花材です。自宅で気軽に楽しめるのもポイントです。

和風の庭づくりに合う理由

侘助椿は、和風の庭にとてもよく合います。

たとえば、飛び石の脇や苔庭のそばなど、控えめな場所に植えても存在感を発揮するのがこの椿のすごいところ。

大きく咲き誇る花ではない分、庭全体の調和を壊さず、季節の移ろいをさりげなく演出してくれます。

冬の静かな庭に咲く一輪の椿は、それだけで絵になる美しさ。

また、他の植物との相性も良く、椿の葉の緑が背景になることで、四季折々の花や葉の美しさがより引き立ちます。

落ち着いた雰囲気の庭を作りたい方には、ぜひおすすめしたい花木です。

小さな鉢でベランダに彩りを添える

侘助椿は、鉢植えでも育てやすく、コンパクトに仕立てられるのが魅力です。

特にマンション住まいやベランダガーデンを楽しみたい人にはぴったり。

10号鉢くらいのサイズに植えれば、見た目にもバランスよく、剪定次第で高さや横幅も自由にコントロールできます。

ベランダの片隅に一鉢あるだけで、季節の変化を身近に感じられます。

寒さにも比較的強く、日陰にも強いので、ベランダでも育てやすい常緑樹として初心者にも人気があります。冬に咲く花として重宝されるだけでなく、葉の美しさも楽しめるのがポイントです。

季節感を伝える玄関ディスプレイに

冬から初春にかけて咲く侘助椿は、玄関先の季節演出にもぴったり。

たとえば、玄関ポーチに鉢を置いたり、剪定した枝を花瓶に挿したりするだけで、来客へのおもてなしの気持ちを伝えることができます。

白や紅の控えめな花が、玄関の空気をぐっと和らげてくれます。

さらに、苔玉仕立てや、竹の花器に活けるといった工夫で、より和の趣を演出できます。

玄関に季節の花があるだけで、「丁寧に暮らしている人」という印象にもつながります。

花が主張しすぎないからこそ、自然と目にとまり、心に残る。それが侘助椿の持つ不思議な力です。

まとめ 侘助椿の美しさは「静けさ」に宿る

侘助椿は、華やかに咲き誇る一般的な椿とは違い、控えめで慎ましやかな美しさを持つ特別な品種です。

小さな花、一重の咲き方、退化したおしべ…。

一見すると地味に見えるその姿に、「侘び寂び」の日本的美意識が凝縮されています。

茶道の世界では欠かせない花として、また和風の庭や鉢植えの観賞用として、侘助椿は今もなお多くの人々に愛されています。

日々の暮らしの中にそっと取り入れることで、心が静まり、季節の変化や自然の豊かさを感じることができるでしょう。

「目立たないけれど、忘れられない」。そんな魅力が、侘助椿にはあります。あなたもぜひ、この小さな椿の奥深い世界に触れてみてください。