現代社会では、情報量が膨大になり、集中力や記憶力を高めることがますます重要になっています。

特にワーキングメモリーは、学習や仕事、日常生活のあらゆる場面で欠かせない能力の一つで、ワーキングメモリーが優れていると、情報の整理や処理がスムーズになり、問題解決能力や注意力が向上します。

しかし、ストレスや睡眠不足、過度なマルチタスクによってワーキングメモリーの働きが低下することもあります。

そのため、日常的にトレーニングを行い、ワーキングメモリーを強化することが重要です。

習い事は、ワーキングメモリーを鍛えるための有効な手段の一つです。音楽やそろばん、プログラミング、スポーツなどの習い事を通じて、記憶力や情報処理能力を向上させることができます。

また、遊びやゲームを取り入れたトレーニングも効果的であり、楽しく学びながらワーキングメモリーを鍛えることが可能です。

本記事では、ワーキングメモリーの基本的な役割から、習い事による強化方法、家庭でできるトレーニング方法まで、幅広く紹介します。

子供から大人まで、誰でも実践できる方法を詳しく解説し、ワーキングメモリーを向上させるためのヒントを提供します。

さあ、集中力と記憶力を高めるために、効果的なトレーニング方法を一緒に見ていきましょう!

ワーキングメモリーを鍛える重要性とは?

ワーキングメモリーとは何か

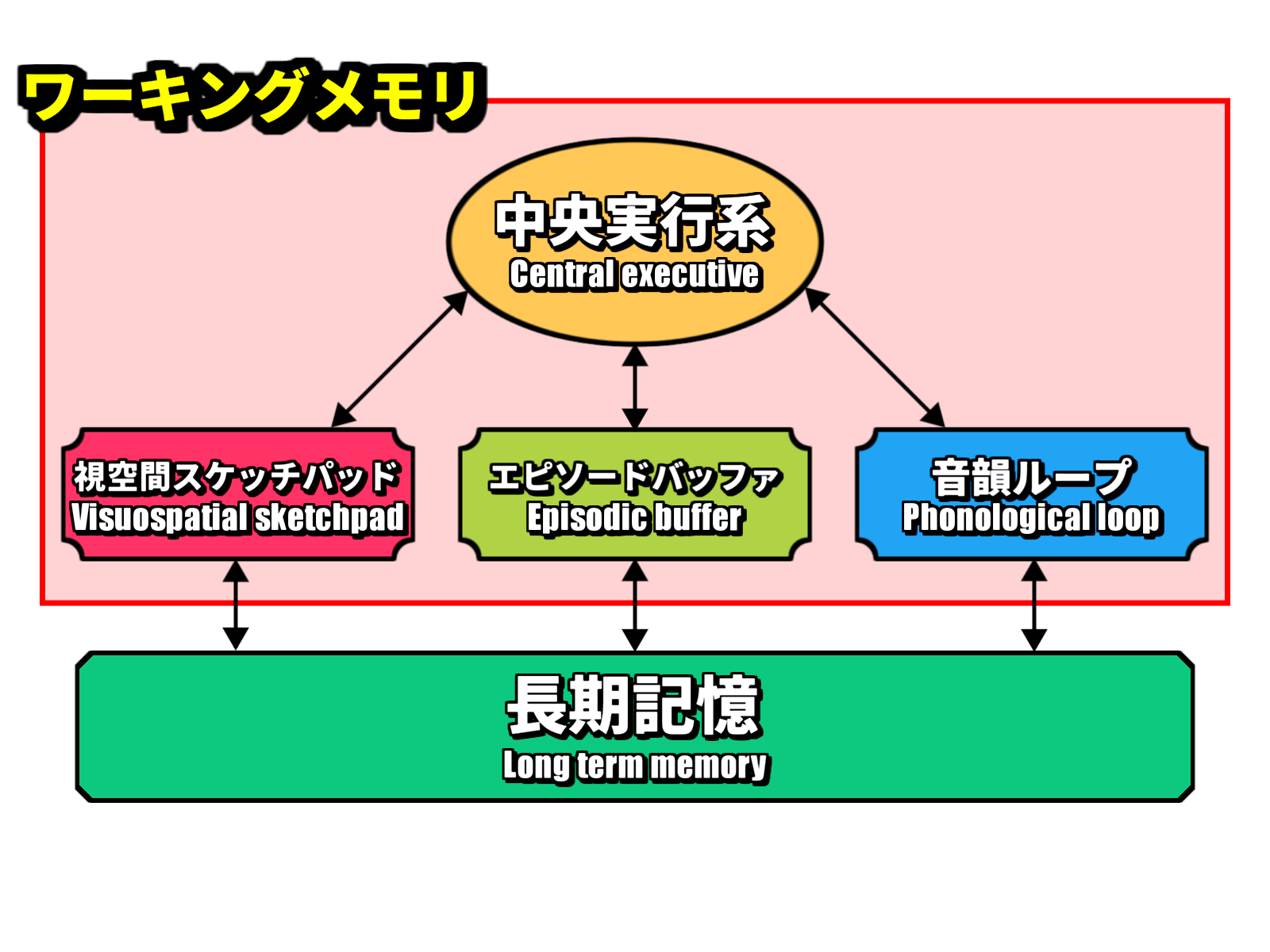

ワーキングメモリーとは、一時的に情報を保持しながら処理する能力のことを指します。

この能力は、学習や日常生活において極めて重要であり、特に集中力や問題解決能力に直結します。

また、記憶の一時的な保持だけでなく、情報を適切に処理しながら活用する力も求められます。

ワーキングメモリーの強化によって、学習能力が向上し、日常のタスク処理がスムーズになります。

例えば、会話中に相手の話を記憶しながら適切に返答することや、複数の作業を同時に管理する能力もワーキングメモリーによるものです。

子供と大人の違いは?

子供のワーキングメモリーは発達途中であり、成長とともに向上します。

特に幼少期から適切なトレーニングを行うことで、記憶力や集中力の向上が期待できます。

ワーキングメモリーが発達することで、学習内容を素早く吸収し、より高度な問題解決が可能になります。

一方、大人でもワーキングメモリーのトレーニングによって、記憶力や集中力を維持・向上させることが可能です。

年齢とともにワーキングメモリーの機能は低下しやすいですが、定期的なトレーニングや適切な学習方法を取り入れることで、脳の活性化を促し、認知機能を維持することができます。

ワーキングメモリーが低い原因

ワーキングメモリーの低さは、ストレス、不規則な生活習慣、睡眠不足などが影響します。

特に、慢性的なストレスは脳の海馬や前頭前野に影響を与え、記憶や情報処理能力を低下させる可能性があります。

そして、過度なマルチタスクはメモリーの負担を増やし、結果としてワーキングメモリーの機能低下を引き起こすことがあります。

スマートフォンやSNSの使用が増えた現代では、常に多くの情報を処理する環境にさらされているため、意識的に集中力を高めるトレーニングを行うことが重要です。

さらに、栄養バランスの乱れや運動不足も、脳の健康状態に影響を与える要因となりますので、ワーキングメモリーを鍛えるためには適切な食事、十分な睡眠、適度な運動が不可欠になります。

習い事がワーキングメモリーに与える効果とは?

習い事が集中力を高める理由

習い事は、一定のルールや手順を覚えながら進める必要があるため、ワーキングメモリーを活用する機会が増えます。

特に、反復練習を行うことで、記憶の定着や情報処理能力の向上が期待できます。

例えば、音楽教室では楽譜を記憶しながら演奏を行い、そろばんでは計算を頭の中で素早く処理するため、ワーキングメモリーを強化する効果があります。

さらに、スポーツやダンスなどの身体を使う習い事も、ワーキングメモリーの向上に役立ちます。

新しい動きを覚え、次の動作へとスムーズに移行するためには、一時的に情報を保持しながら瞬時に判断する力が求められます。

これにより、注意力が向上し、日常生活や学習の場でも集中力を発揮しやすくなります。

加えて、プログラミング教室では、複雑なコードやアルゴリズムを組み立てながら論理的思考を鍛えることができ、ワーキングメモリーの持続的な強化に役立ちます。

このように、さまざまな習い事を通じて、記憶力や思考力を高め、総合的な脳の発達を促すことが可能です。

対象年齢別の効果

- 子供:学習能力の向上や問題解決力の強化につながる。

- 大人:認知機能の維持や脳の活性化に貢献。

実際の学習効果の向上

ワーキングメモリーが鍛えられると、読解力や計算能力、問題解決能力が向上します。

特に、情報を整理しながら学ぶスキルが向上し、効率的な学習が可能になります。

ワーキングメモリーを鍛える習い事の具体例

音楽教室(ピアノや楽器)

楽譜を見ながら演奏することは、ワーキングメモリーの向上に役立ちます。

また、両手や足を同時に使うことで、脳全体の活性化も促されます。

算数教室(そろばん、暗算)

計算を暗算で行う習慣は、ワーキングメモリーの訓練に最適です。

そろばんや暗算は、記憶力と素早い情報処理能力の向上につながります。

プログラミング教室の可能性

プログラミングでは、論理的思考力と記憶力が求められます。

コーディングを学ぶことで、ワーキングメモリーの強化だけでなく、問題解決能力の向上にもつながります。

ワーキングメモリー向上のためのタスクとゲーム

記憶力トレーニングゲームの紹介

デジタルゲームやアナログゲーム(例えば、カードゲームやパズル)は、楽しくワーキングメモリーを鍛える方法として有効です。

特に、短時間で高い集中力が求められるゲームや、複雑な情報を処理する必要があるゲームは、記憶力向上に効果的です。

例えば、記憶力を試す「神経衰弱」や、パターン認識能力を高める「数独」、短期記憶を鍛える「Simon Says(サイモンセズ)」などが挙げられます。

最近では、スマートフォンアプリを活用した脳トレゲームも人気で、個々のレベルに合わせたトレーニングが可能です。

遊びを取り入れたトレーニング法

楽しみながら記憶力を鍛える方法として、リズムゲームや簡単な言葉遊びを取り入れることが有効です。

「しりとり」や「言葉探しゲーム」は、記憶を活性化させながら言語能力も鍛えられるため、子供にもおすすめです。

また、「リズムに合わせて単語を繰り返す」などのリズムゲームは、音と動きを組み合わせることで記憶の定着を促します。

さらに、複数の情報を同時に処理する必要がある「謎解きゲーム」や「脱出ゲーム」も、ワーキングメモリーを刺激するのに適しています。

家庭でできるワーキングメモリー強化法

家庭でも簡単にできるトレーニングとして、「短い買い物リストを覚えて買い物をする」「覚えた情報を後で言い当てる」などの方法があります。

例えば、家族で「買い物リストを5つ記憶し、途中で順番を言い当てる」といったゲームを取り入れると、楽しみながら記憶力を向上させることができます。

また、「今日の出来事を3つ思い出して話す」「暗記した詩や歌を復唱する」といった方法も、ワーキングメモリーを鍛えるのに効果的です。

さらに、日記を書くことで、記憶を整理しながら保持するトレーニングにもなります。

メモリーを改善するための習慣

睡眠がワーキングメモリーに与える影響

質の高い睡眠は、ワーキングメモリーの機能を高めるために欠かせません。

特に深い睡眠中に記憶が定着すると言われています。

睡眠不足が続くと、記憶の処理能力が低下し、新しい情報を効果的に保持することが難しくなります。

睡眠の質を向上させるためには、寝る前のリラックスタイムを確保し、スマートフォンやパソコンの画面を見る時間を減らすことが重要です。

また、就寝前に軽いストレッチや深呼吸を取り入れることで、副交感神経を優位にし、より深い睡眠を得ることができます。

日常生活での意識的なトレーニング

日常生活の中で、意識的に情報を整理したり、頭の中で反復したりする習慣を持つことで、ワーキングメモリーを鍛えることができます。

例えば、通勤・通学中にその日学んだ内容を思い出す習慣をつける、メモを取らずに短いリストを記憶して実行する、料理のレシピを覚えて調理するなど、実生活の中でワーキングメモリーを刺激する工夫をすることが効果的です。

また、情報をグループ化して覚える「チャンク化」の技術を活用することで、記憶の定着率を高めることができます。

ストレス管理と集中力の関係

ストレスが多いとワーキングメモリーの機能が低下するため、リラックスする習慣を持つことが大切です。

瞑想や深呼吸などのリラックス法を活用すると効果的です。

特に、マインドフルネス瞑想は、脳の前頭前野を活性化し、ストレスの軽減とワーキングメモリーの向上に寄与するとされています。

運動もまたストレス解消に有効であり、軽いジョギングやヨガを日常的に取り入れることで、脳の血流が増え、集中力が向上します。

さらに、趣味や好きな活動を取り入れることで、リフレッシュしながらワーキングメモリーを維持・向上させることができます。

発達障害とワーキングメモリー

リスク要因とその対策

発達障害を持つ人はワーキングメモリーの働きが弱いことが多いため、適切なトレーニングが必要といわれています。

特に、注意欠陥・多動性障害(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)を持つ子供は、短期間での情報保持や同時に複数の作業を行う能力に課題を抱えることが多いです。

ワーキングメモリーの向上には、視覚的な情報整理、音声のリピート学習、タスクを小さく分ける方法などが効果的です。

また、定期的な運動や、脳を活性化させる食事を取り入れることも重要です。

さらに、家族や学校が協力して適切な学習環境を整えることが、子供の成功を支える鍵となります。

発達障害を持つ子供へのおすすめの習い事

ワーキングメモリーを鍛えるためには、そろばんや音楽、体を動かす習い事などが効果的です。

そろばんや暗算は、視覚と論理的思考を同時に使うため、記憶力の向上に役立ちます。

音楽(特にピアノやリズム練習)は、耳と手を連動させることで、ワーキングメモリーの発達を促します。

また、スポーツやダンスなどの身体活動も、ワーキングメモリーの向上に貢献します。

例えば、チームスポーツではルールを覚えながらプレイすることで、短期記憶の強化につながります。

プログラミング教室も論理的思考を養い、ステップを順番に覚えて実行する力を高めるため、発達障害のある子供に適した習い事です。

理解と支援の重要性

ワーキングメモリーの課題を抱える子供には、周囲の理解とサポートが不可欠です。

家族や教師が適切な方法で子供を支援することで、学習へのモチベーションを高めることができます。

学習タスクを細かく分けて進めたり、視覚的な補助ツール(チェックリスト、マインドマップなど)を使用することで、ワーキングメモリーの負担を軽減することが可能です。

前向きな振り返りを行い、自信をつけることも重要です。

失敗を責めるのではなく、「できたこと」を認めることで、子供が安心して挑戦できる環境を作ることができます。

さらに、学校や習い事の指導者と連携し、個々の特性に応じた教育方法を採用することで、より効果的にワーキングメモリーの強化をサポートすることができます。

ワーキングメモリーと学習の関係

効果的な勉強法とその背景

短期記憶を活用した復習方法や、情報をグループ化するテクニックなど、効果的な学習方法を取り入れることで、学習効率が向上します。

特に、定期的な復習の重要性が指摘されており、エビングハウスの忘却曲線に基づいた復習スケジュールを組むことで、学習内容の長期的な定着が可能になります。

また、音声学習や対話型学習を取り入れることも効果的です。

例えば、学んだことを他人に説明する「ティーチング法」を活用すると、知識の整理と理解の深化が促されます。

集中力と勉強のパフォーマンス向上

ワーキングメモリーが強化されると、長時間の学習に対する集中力が向上し、成績向上につながります。

特に、ノイズの少ない環境を整え、一定の時間ごとに短い休憩を挟む「ポモドーロ・テクニック」などの時間管理術を活用することで、集中力を持続させやすくなります。

さらに、マインドフルネス瞑想を取り入れることで、脳の認知機能を向上させ、ストレスを軽減しながら学習に集中することが可能になります。

記憶力を活かした学習方法

マインドマップや視覚的なイメージを活用することで、記憶力を強化しながら学習できます。

関連する情報を結びつけることで理解が深まり、より効率的に記憶を保持することができます。

例えば、色分けを活用したノートの作成、図解やイラストを用いた記憶術、ストーリー仕立ての記憶法などが挙げられます。

加えて、体を使った学習(ジェスチャーを取り入れた覚え方)も、情報の定着を助ける効果が期待できます。

このように、学習方法を工夫することで、ワーキングメモリーの活用を最大化し、より効果的な学習を実現できます。

子供の興味を引く活動

読み聞かせと記憶力の関連性

物語の読み聞かせを通じて、記憶力を養いながら言語能力を向上させることができます。

繰り返し同じ物語を聞くことで、ストーリーの流れや登場人物の行動を記憶しやすくなり、論理的思考や言葉の理解力が向上します。

子供に質問を投げかけながら読み聞かせを行うことで、記憶の定着が促され、ワーキングメモリーのトレーニングにもなります。

さらに、読み聞かせをする際には、登場人物の声を変えたり、絵本のイラストを一緒に確認したりすることで、視覚的・聴覚的な情報処理を同時に行う習慣が身につきます。

このような方法を取り入れることで、脳の複数の領域が活性化し、より深い理解と記憶の定着につながります。

ダンスや運動の効果

運動は脳の活性化に役立ち、ワーキングメモリーの向上にも貢献します。

ダンスやスポーツは、振り付けやルールを覚えながら体を動かす必要があるため、短期記憶と実行機能を同時に鍛えることができます。

例えば、ダンスの振り付けを段階的に習得することで、記憶した情報を維持しながら、新しい動作を加えていく能力が養われます。

また、運動を通じて血流が促進されることで、脳の機能が向上し、集中力や判断力も強化されます。

特に、有酸素運動(ランニングやウォーキング)を習慣化することで、脳内の神経ネットワークが活性化し、ワーキングメモリーのパフォーマンスが向上すると言われています。

遊びながら学ぶ方法も

ゲームや実験を取り入れた学習方法は、楽しくワーキングメモリーを鍛える手段となります。

例えば、記憶力を試すカードゲームやパズル、パターン認識を促す知育ゲームは、脳を刺激しながら記憶力を強化する効果があります。

また、科学実験や工作活動を取り入れることで、観察力や論理的思考を鍛えながら、新しい知識を定着させることができます。

簡単な実験を行い、その手順や結果を記憶することで、ワーキングメモリーの働きを高めることができます。

このように、学習を楽しみながら進めることで、モチベーションを維持しつつ、脳の発達を促すことが可能になります。

具体的な指導法と活動例

導入時のポイント

ワーキングメモリーを鍛える習い事では、徐々に難易度を上げることで無理なく成長できるようにすることが重要です。

最初はシンプルな課題から始め、徐々に記憶負荷を増やすことで、ワーキングメモリーを効果的に強化できます。

また、視覚的補助(図やイラスト)を使いながら進めると、学習効果が向上します。

さらに、反復学習を活用することで、情報の定着を助けます。

同じタスクを異なる方法で繰り返し練習することで、ワーキングメモリーの柔軟性が向上し、応用力も鍛えられます。

学習内容を小さなステップに分けて目標を設定し、達成感を感じやすいようにすることも重要です。

タスクを達成するための工夫

情報を細かく分けたり、繰り返し確認することで、効率的にタスクをこなす力を育みます。

複雑な情報を覚える場合は「チャンク化」(情報を小さなまとまりに整理する方法)を活用すると、ワーキングメモリーの負担を軽減できます。

また、実際の場面を想定した練習を行うことで、学習の定着率を高められます。

プログラミングの学習では、コードを書くだけでなく、小さなプロジェクトを組み立てることで、ワーキングメモリーを活性化できます。

同様に、音楽の習い事では、単純な音階練習だけでなく、短い楽曲を通じて記憶とパフォーマンスを結びつける方法が有効です。

さらに、ゲーム形式のタスクを取り入れることで、楽しく学びながら集中力を養うことができます。

記憶力を試すクイズや、時間制限を設けた課題を取り入れることで、プレッシャーの中でワーキングメモリーを活用する訓練が可能です。

行動を促すためのフィードバック

適切なフィードバックを行うことで、達成感を与え、継続的な学習意欲を引き出すことができます。

ポジティブなフィードバックを意識し、「よくできた部分」と「改善点」をバランスよく伝えることで、学習のモチベーションを高めることができます。

フィードバックは即座に行うことで効果が高まります。

ワーキングメモリーを活用するタスクの後、すぐに「何ができたか」「どの部分を強化するべきか」を確認し、改善につなげることが重要です。

また、学習の進捗を可視化することで、成長を実感しやすくなります。

加えて、自己評価を促すフィードバックも効果的です。学習者が自分で「今回の課題で難しかった点」や「次に気をつけたい点」を考えることで、ワーキングメモリーの活用法を自覚しやすくなります。

このように、積極的なフィードバックを取り入れることで、持続的な成長が可能になります。

まとめ

ワーキングメモリーは、情報を一時的に保持しながら処理する能力であり、学習や日常生活の中で極めて重要な役割を果たします。

特に、記憶力や集中力、論理的思考力を向上させるためには、この能力を意識的に鍛えることが必要です。

習い事は、ワーキングメモリーの強化に非常に有効な手段のひとつです。

音楽、そろばん、プログラミング、スポーツなどの習い事を通じて、記憶力や情報処理能力を高めることができます。

特に、繰り返しの学習や動作を伴うトレーニングは、ワーキングメモリーを活性化し、その機能を向上させるのに役立ちます。

また、ゲームやパズル、記憶トレーニングを日常的に取り入れることで、楽しみながらワーキングメモリーを鍛えることも可能です。

さらに、生活習慣の改善(十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動)も、ワーキングメモリーの向上に大きく寄与します。

発達障害を持つ子供の場合、ワーキングメモリーが弱いことが課題となることが多いため、適切なトレーニングとサポートが重要です。

視覚的な補助ツールを活用したり、学習タスクを細かく分けたりすることで、記憶力の向上を促すことができます。

また、教師や保護者が積極的に支援することで、子供の成長をより効果的にサポートできます。

学習においては、復習の習慣を身につけることや、集中力を高める環境を整えることが、ワーキングメモリーの向上に有効です。

マインドマップやストーリーを活用した記憶術など、視覚的・感覚的な学習方法を取り入れることで、より効果的に学習内容を定着させることができます。

最終的に、ワーキングメモリーを鍛えることは、単に記憶力を向上させるだけでなく、集中力、問題解決能力、創造力の向上にもつながります。

自分に合った方法を見つけ、継続的にトレーニングを行うことで、日常生活や学習、仕事のパフォーマンスを向上させることができるでしょう。

習い事やトレーニングを通じて、ワーキングメモリーを鍛え、より充実した生活を目指していきましょう。