「剣道を習い事にすると、どんなメリットがあるの?」

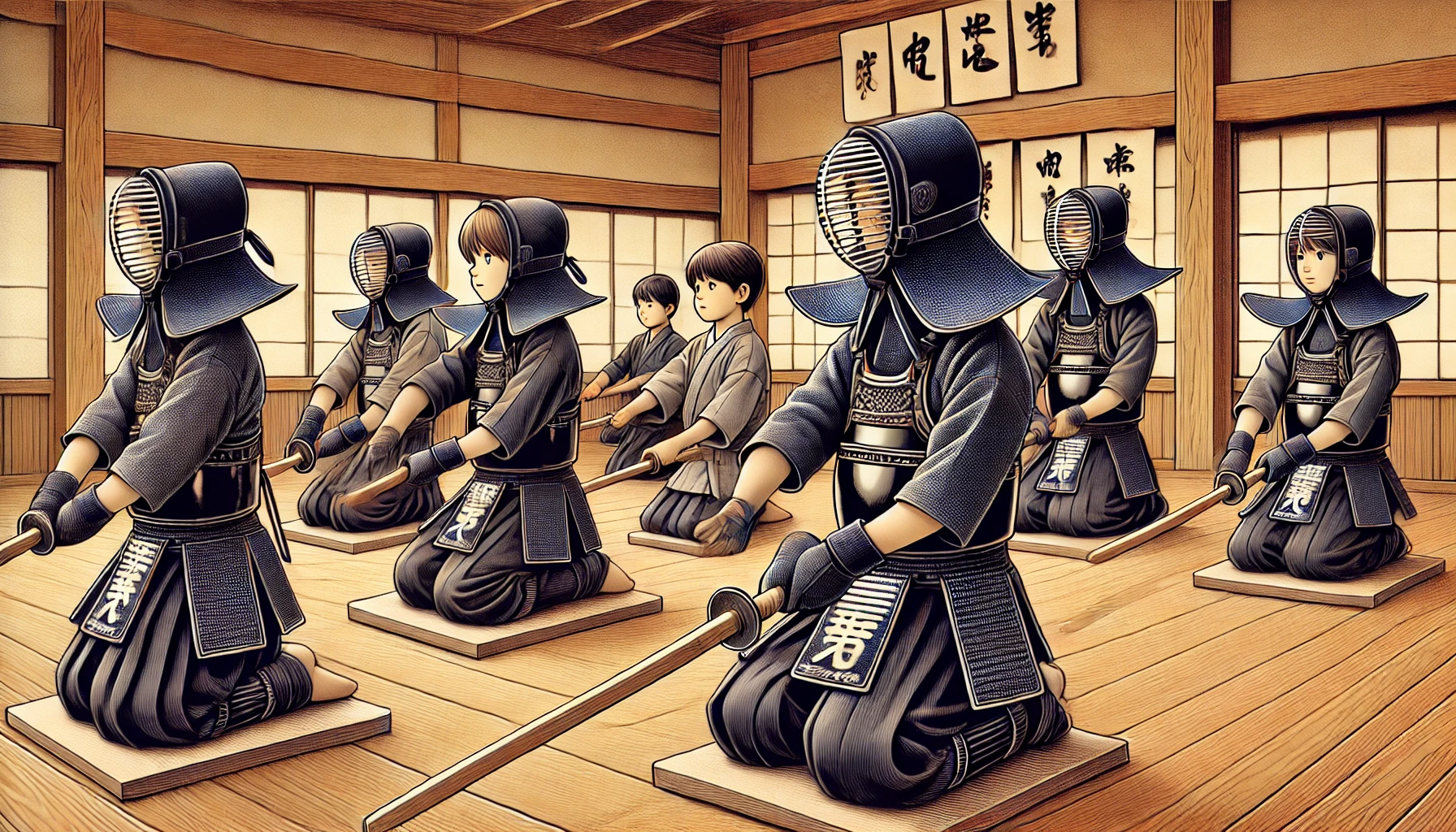

剣道は、竹刀を使って技を競い合う日本の伝統的な武道です。礼儀作法や集中力、精神力を鍛えることができるため、子どもの習い事としても人気があります。

また、剣道は体力や運動能力を向上させるだけでなく、試合や昇級審査を通じて「努力することの大切さ」や「挑戦する楽しさ」を学ぶことができます。

この記事では、剣道を習うメリットや教室の選び方、必要な道具、長く続けるコツまで詳しく解説します。剣道を習おうか迷っている方は、ぜひ参考にしてください!

1. 剣道はどんな習い事?基本ルールや特徴を解説

剣道の歴史と日本文化としての魅力

剣道は、日本の伝統的な武道のひとつで、竹刀(しない)を使って戦う競技です。

剣術の流派から発展し、江戸時代には「形(かた)」として技が体系化されました。現在では、スポーツとしても楽しまれていますが、礼儀作法や精神鍛錬を重視する武道としての側面も強いのが特徴です。

剣道を習うことで、単に体を鍛えるだけでなく、礼儀・作法・精神力を磨くことができるため、子どもの教育としても人気があります。

剣道の基本ルール(勝敗の決まり方・技の種類)

剣道の試合は、有効打突(ゆうこうだとつ)を決めたほうが勝ちというシンプルなルールですが、決めるには正しい姿勢・気合・竹刀の角度が求められます。

主な有効打突の部位

✅ 「面(めん)」 → 頭部への打撃

✅ 「小手(こて)」 → 手首への打撃

✅ 「胴(どう)」 → 胴体への打撃

✅ 「突き(つき)」 → 喉への突き(高校生以上)

試合では、これらの技を正しく打つことで1本と認められ、2本先取したほうが勝ちとなります。

どんな流派がある?剣道の種類について

剣道にはいくつかの流派がありますが、現在、一般的に習われるのは全日本剣道連盟の剣道です。

ただし、伝統的な剣術流派には、以下のような特徴を持つものもあります。

| 流派名 | 特徴 |

|---|---|

| 神道無念流(しんどうむねんりゅう) | 基本の打ち込みを重視する流派 |

| 北辰一刀流(ほくしんいっとうりゅう) | 竹刀剣道の発展に影響を与えた |

| 柳生新陰流(やぎゅうしんかげりゅう) | 戦国時代に発展した剣術 |

初心者が習うのは「一般的な剣道」ですが、本格的に学びたい場合は、流派の歴史にも触れると面白いでしょう。

何歳から始められる?適した年齢とスタート時期

剣道は、早ければ5歳くらいから始めることが可能です。

年齢別のおすすめスタート時期

| 年齢 | 特徴 |

|---|---|

| 5〜6歳(幼児) | 竹刀の持ち方や基本動作を学ぶ |

| 7〜9歳(小学校低学年) | 足さばきや礼儀作法を習得する |

| 10〜12歳(小学校高学年) | 試合や昇級審査に挑戦できる |

体力がついてくる小学校低学年頃から始めるのが一般的ですが、中学生や高校生になってからでも十分に上達可能です。

剣道が習い事として人気の理由

剣道は、ほかのスポーツや武道とは違う魅力があり、親御さんからも人気があります。

✅ 「礼儀作法」が身につく → 始まりと終わりの礼が重視される

✅ 「集中力」が鍛えられる → 一瞬の判断で勝敗が決まる

✅ 「全身の筋力」が向上する → 足腰を使う動作が多い

✅ 「試合を通じて努力する力」がつく → 昇級・昇段審査がある

学校の体育や部活では経験しにくい日本の武道の精神を学べることが、剣道の大きな魅力です。

剣道は、日本の伝統文化を学びながら、体力・礼儀・精神力を鍛えられる習い事です!:

2. 剣道を習うメリット5選

礼儀作法が自然と身につく

剣道は、技術だけでなく礼儀を重視する武道です。稽古の前後には必ず「礼」を行い、先生や仲間への感謝の気持ちを大切にします。

剣道で身につく礼儀作法

✅ 道場に入るとき・出るときに一礼する

✅ 試合の前後で相手に敬意を表す

✅ 道具(竹刀や防具)を大切に扱う

こうした習慣は、学校生活や日常のマナーにも活かせるため、子どもの成長にとって大きなプラスになります。

集中力・忍耐力が鍛えられる

剣道は、相手の動きを瞬時に判断し、適切なタイミングで技を出すスポーツです。そのため、高い集中力が求められます。

剣道が集中力を鍛える理由

✅ 「次にどこを攻めるか?」を常に考える

✅ 1本を取るために相手の動きを観察する

✅ 長時間の稽古を通じて忍耐力が養われる

試合では一瞬の判断ミスが勝敗を分けるため、自然と「考える力」が鍛えられ、勉強や日常生活でも集中力がアップする効果が期待できます。

体力・運動能力が向上する(正しい姿勢・筋力・反射神経)

剣道では、全身を使う動きが多く、体力向上にも役立ちます。

剣道で鍛えられる運動能力

✅ 正しい姿勢を保つ力(体幹が強くなる)

✅ 素早く動くための脚力

✅ 相手の攻撃を避ける反射神経

特に、剣道の構えでは背筋を伸ばし、しっかりとした姿勢を保つ必要があるため、猫背になりにくくなるメリットもあります。

精神的に強くなり、自信がつく

剣道では、試合に勝つためには気持ちの強さが必要です。

剣道がメンタルを鍛える理由

✅ 試合で負けても、自分の課題を振り返る習慣がつく

✅ 「声を出す」ことで自信を持って行動できるようになる

✅ 昇級・昇段の目標があるため、努力する力が身につく

「最初は大きな声を出せなかった子が、剣道を通じて堂々と振る舞えるようになった」という話もよく聞きます。

「勝っても驕らず、負けてもくじけない」強い心が育つのが剣道の魅力です。

試合や昇段審査を通じて成長できる

剣道には、級・段位の制度があり、子どもたちは昇級・昇段を目標に頑張ります。

剣道の級・段の目安

| 年齢 | 取得できる段位 |

|---|---|

| 小学生 | 1~6級 |

| 中学生 | 初段(黒帯)まで取得可能 |

| 高校生以上 | 2段以上を目指せる |

試合では「どの技を使うか?」「相手の動きをどう読むか?」といった戦略的な考え方も学べるため、実戦を通じて成長する楽しさを味わえます。

剣道を習うことで、礼儀・集中力・体力・精神力・成長の喜びなど、たくさんのメリットが得られます!

3. 剣道教室・道場の選び方と注意点

剣道を学べる場所(道場・スポーツ教室・学校の部活)

剣道を学ぶ方法はいくつかあります。初心者向けのスポーツ教室から、本格的な道場、学校の部活まで選択肢が豊富です。

剣道を習える場所の種類

| 学び方 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 道場(剣道クラブ) | 厳格な指導のもと、本格的に学べる | 礼儀や精神力をしっかり学びたい人 |

| スポーツ教室 | 習い事として楽しく剣道を学べる | 初心者・楽しみながら運動したい人 |

| 学校の部活(中学・高校) | 試合や大会を目指して練習する | 学校の仲間と一緒に頑張りたい人 |

初心者は、スポーツ教室や地域の道場から始めるのがおすすめです。本格的に習いたくなったら、道場や部活で継続するのも良いでしょう。

初心者向けの教室と本格的な道場の違い

剣道教室には「初心者向け」と「本格的な道場」があります。

初心者向けの教室の特徴

✅ 基本の動きを中心に学ぶ

✅ 柔らかい竹刀(スポンジ製)を使うこともある

✅ 試合よりも楽しむことを重視

本格的な道場の特徴

✅ 伝統的な礼儀作法をしっかり学ぶ

✅ 試合や昇段を目指して厳しい練習を行う

✅ 防具を着けて本格的な打ち合いをする

「楽しみながら学びたい」のか、「本格的に強くなりたい」のかで、どちらの教室を選ぶか決めましょう。

指導者の質や教え方をチェックするポイント

剣道は、指導者によって子どもの成長に大きな影響を与えます。体験レッスンを受ける際には、以下のポイントをチェックしましょう。

✅ 子どもに対して適切な指導をしているか?(怒鳴るだけの指導でないか)

✅ 礼儀作法を大切にしているか?(ただのスポーツではなく、武道として教えているか)

✅ 子どもが楽しんでいるか?(厳しすぎてやめたくなる環境でないか)

「厳しすぎず、優しすぎず」のバランスが取れている先生のもとで学ぶことが大切です。

道場の雰囲気や生徒の年齢層を確認しよう

剣道教室や道場によって、雰囲気は大きく異なります。

チェックすべきポイント

✅ 生徒の年齢層がバラバラすぎないか?(年齢が近い子が多いほうが馴染みやすい)

✅ 保護者の関与がどの程度必要か?(道場によっては親の協力が求められる)

✅ 練習が厳しすぎないか?(初心者でも続けられる環境か)

道場によっては、家族のようなアットホームな雰囲気のところもあれば、競技志向でストイックなところもあります。体験レッスンで、子どもが楽しめるかどうかを確認しましょう。

剣道教室の費用相場と月謝の目安

剣道を習う際にかかる費用は、道場や教室によって異なります。

剣道にかかる費用の目安

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 入会金 | 5,000~10,000円 |

| 月謝 | 3,000~8,000円 |

| 防具一式(竹刀・防具・道着) | 20,000~50,000円 |

| 試合・昇段審査の費用 | 5,000~15,000円 |

初心者向けの教室では、最初から防具を揃える必要はなく、竹刀1本で始められることもあります。長く続ける場合は、徐々に道具を揃えていくのがおすすめです。

剣道教室を選ぶ際は、子どもに合ったレベル・指導者・環境をチェックすることが重要です!

4. 剣道を始める前に準備するもの

必要な道具(竹刀・防具・道着・袴)

剣道を始める際には、最低限の道具が必要になります。最初は竹刀のみで練習し、慣れてきたら防具を揃えるのが一般的です。

剣道に必要な基本の道具

| 道具 | 必要性 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| 竹刀(しない) | ★★★ | 子どもの身長に合った長さを選ぶ |

| 道着(どうぎ) | ★★★ | 綿またはポリエステル製で動きやすいもの |

| 袴(はかま) | ★★★ | 初心者は安価なポリエステル製が扱いやすい |

| 防具セット(面・小手・胴・垂) | ★★★ | 本格的に始めるなら必要 |

| サポーター(足・手首) | ★★☆ | ケガ防止のためにあると便利 |

竹刀は消耗品なので、定期的に交換が必要です。また、初心者用の竹刀は軽く、グリップが握りやすいものを選ぶと扱いやすくなります。

どこで買う?剣道用品の選び方と購入方法

剣道用品は、スポーツ用品店や専門店、オンラインショップで購入できます。

✅ 剣道専門店(店舗またはネット通販) → 品質が高く、剣道経験者向け

✅ スポーツ用品店(ゼビオ・スポーツデポなど) → 初心者向けセットが手に入る

✅ Amazon・楽天などのネットショップ → 種類が豊富で価格も比較しやすい

初心者は、剣道教室で推奨されているメーカーやサイズを確認してから購入するのがおすすめです。

初心者向けのおすすめ竹刀・防具セット

初心者が道具を揃える場合、「スターターセット」として竹刀・防具・道着がセットになった商品を購入すると、コストを抑えながら必要なものを一通り揃えられます。

初心者向けの竹刀のサイズ目安

| 年齢 | 竹刀の長さ | 重さ |

|---|---|---|

| 小学生(低学年) | 32~34寸 | 軽め(300g前後) |

| 小学生(高学年) | 36寸 | 中程度(400g前後) |

| 中学生以上 | 37~39寸 | 大人用(500g以上) |

道場や大会によって使用する竹刀の長さや重さが決まっている場合があるので、購入前に確認しておきましょう。

剣道用具のメンテナンス方法(竹刀の手入れ・防具の保管)

剣道の道具は、正しく手入れしないと劣化が早くなるため、定期的なメンテナンスが必要です。

竹刀の手入れ方法

✅ 使用後は乾燥させる(湿気が多いと割れやすくなる)

✅ 竹のササクレをチェックする(ヤスリで滑らかにする)

✅ 定期的に竹刀の紐を締め直す(緩むと打突時にずれやすい)

防具の手入れ方法

✅ 汗をしっかり乾かす(カビや臭いを防ぐために風通しの良い場所で保管)

✅ 面や小手は定期的に拭き取る(汗が染み込むので、乾いた布で拭く)

✅ 防具袋に入れて保管する(持ち運びや収納時に傷まないように)

防具は長く使うものなので、日々の手入れをしっかり行うことで、長持ちさせることができます。

家でできる剣道の基本練習(素振り・足さばき)

剣道は、道場での練習だけでなく、家庭でも基本動作を鍛えることが可能です。

家庭でできる剣道練習

✅ 素振りの練習(正しいフォームを身につける)

✅ 足さばきのトレーニング(すり足の感覚を覚える)

✅ 体幹トレーニング(正しい姿勢を保つための筋力を鍛える)

特に「素振り」は、剣道の基礎となる重要な練習です。毎日50~100回を目標に行うと、フォームが安定し、打突の精度が向上します。

剣道を始める前に、必要な道具をそろえたり、家庭での練習方法を知っておくことで、スムーズにレッスンを楽しめます!

5. 剣道を長く続けるためのポイント

ケガを防ぐための準備運動とストレッチ

剣道は、全身を使うスポーツなので、しっかりとした準備運動を行うことでケガを防ぐことができます。

剣道前におすすめのストレッチ

✅ 肩まわし(肩関節をほぐす) → 竹刀を振るときの可動域を広げる

✅ 手首のストレッチ → 小手打ちや突きの際の負担を軽減

✅ 股関節・太もものストレッチ → すり足や踏み込みをスムーズにする

✅ アキレス腱のストレッチ → 突然の動きで足を痛めないようにする

また、稽古後のクールダウンとして、軽いジョギングやストレッチを行うと、筋肉疲労が和らぎます。

昇級・昇段審査を目標にすることでモチベーションアップ

剣道は「級・段」の制度があるため、目標を持って稽古に取り組むことができるのが魅力です。

剣道の級・段制度

| 年齢 | 取得できる段位 |

|---|---|

| 小学生 | 1級~6級 |

| 中学生 | 初段(黒帯)まで取得可能 |

| 高校生以上 | 2段以上を目指せる |

級が上がるごとに技術や礼儀作法もレベルアップし、「次の昇級試験までに〇〇をできるようにする!」という目標設定が、モチベーションの維持につながります。

他のスポーツや習い事との両立はできる?時間管理のコツ

剣道は週に1~3回の稽古が一般的なので、他の習い事とも両立しやすいです。

剣道と相性の良い習い事

✅ 柔道・空手 → 武道の基礎が共通している

✅ 体操 → 体幹が強くなり、剣道の構えが安定する

✅ ピアノ・書道 → 指先の感覚や集中力が鍛えられる

スケジュールを工夫することで、剣道の稽古と勉強や他の習い事をバランスよくこなすことができます。

試合や大会に参加する楽しみを見つけよう

剣道は試合に出ることで、技術力・集中力・精神力が大きく成長します。

試合に参加するメリット

✅ 実戦経験を積むことで技が磨かれる

✅ 負けたときの悔しさが次の練習へのモチベーションになる

✅ チーム戦では仲間と協力する力が養われる

また、「試合で一本取る!」という目標ができると、日々の練習にも身が入るようになります。

親のサポートの仕方(防具の手入れ・試合応援・メンタルサポート)

剣道を長く続けるためには、親のサポートも重要です。

親ができるサポートのポイント

✅ 防具のメンテナンスを手伝う(特に汗が染み込む小手や面の手入れ)

✅ 試合や昇級審査を応援する(努力を見守り、励ます)

✅ モチベーションが下がったときに寄り添う(無理に続けさせず、子どもの気持ちを尊重)

「楽しく続ける」ことが大切なので、子どもが前向きに取り組めるようにサポートしていきましょう。

まとめ

剣道は、礼儀・集中力・体力・精神力を鍛えられる習い事です。

長く続けるためには、

✅ ケガを防ぐ準備運動をしっかり行う

✅ 昇級・昇段審査を目標にする

✅ 他の習い事とバランスよく両立する

✅ 試合に出場し、実戦経験を積む

✅ 親がサポートしながら無理なく続ける

ことが大切です。

剣道を通じて、日本の伝統文化を学びながら、強く・たくましい心を育てていきましょう!